《庄子·齐物论》中提出了一种设定:有一天晚上你睡着了,你做了一个奇幻的梦,你梦见自己变成了一只蝴蝶,你在空中扑腾着翅膀飞啊飞啊,你飞得非常快活,自得其乐,你竟然忘了自己其实是个人。然后,你突然醒过来了,猛然发现自己有手有脚,原来是个人。

这时候,你不禁陷入了沉思:你不确定是自己在梦中变成了蝴蝶呢,还是蝴蝶做了一场梦,在梦中变成了你呢?

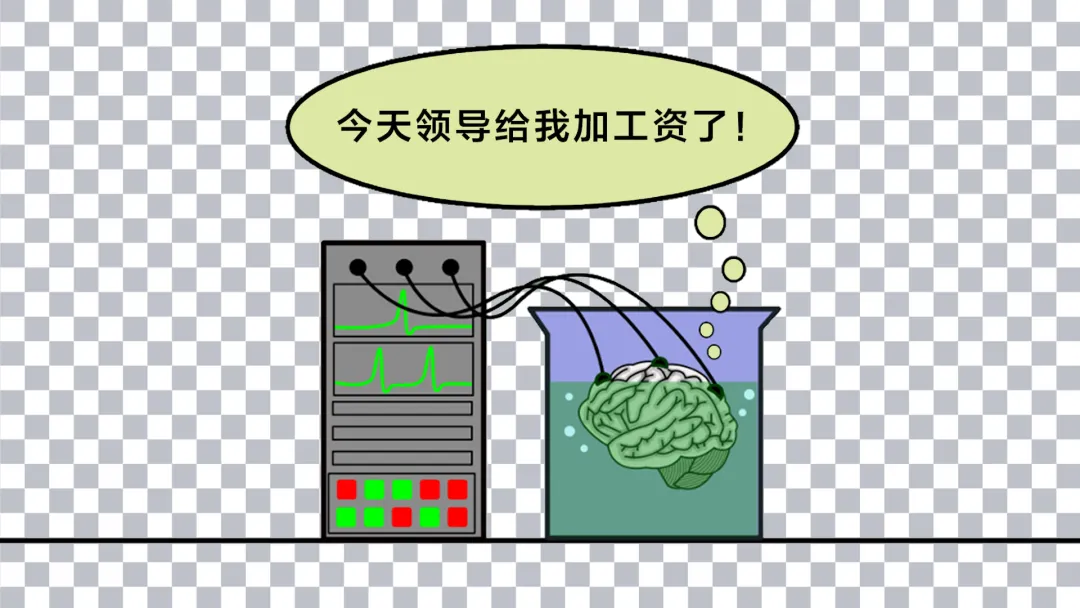

这是一个听起来很有诗意的故事,它告诉我们,真实和梦幻之间似乎有一种难以区分的模糊性。不过,这个很有诗意的故事也有另外一种惊悚版本——时间回到你做梦的那一晚,你依然是躺在自家床上睡着了,依然是梦见自己变成了一只蝴蝶。只不过,在你做梦的这当口,这时候有一位疯狂的科学家悄悄潜入你家,趁你睡着的时候,将你的大脑从身体里取出来放到了一个盛满营养液的缸中,并且,他将你的大脑的神经末梢同一台超级计算机相连接,这台超级计算机能够给你的大脑模拟出非常逼真的体验,让你醒来以后感觉自己还是活在真实世界中,而实际上你经验到的其他人都只是NPC,这一切都是从计算机传输到神经末梢的电子脉冲的结果。

现在问题在于:你如何确认现在正端着手机阅读这些文字的自己,不是一个缸中之脑呢?

缸中之脑

缸中之脑

缸中之脑这个思想实验提出了一种普遍怀疑论(Global Skepticism),这种普遍怀疑论的主张会认为,你所感知到的这个世界很可能只是幻觉。

我们都看过电影《黑客帝国》,那里面也是类似的场景——你怎么确定你自己现在不是活在矩阵世界之中?掐自己一下以验证自己是否有痛觉,这一招在缸中之脑的世界里并不管用,因为那台超级计算机可以为你模拟出非常逼真的痛感,你无法通过感受到疼痛来证明自己不是缸中之脑。

《黑客帝国》

《黑客帝国》

别以为缸中之脑的想法只是怀疑论者在无病呻吟,他们认为自己提出的这种怀疑在逻辑上是可靠的,并且你很难反驳,怀疑论者会拍着胸脯说:缸中之脑的设想是一个超级难题,哪怕你再聪明,你都没有办法证明自己不是缸中之脑。

甚至,如果你不能很好地回应缸中之脑的问题,那么哲学上的认识论(epistemology)就是不可能的——如果你认识到的一切都只是幻觉,谈何认识论研究?进行认识论的研究,首先要应对普遍怀疑论的问题。

历史上确有一些哲学家对普遍怀疑论做出过回应,我们邀请了四位哲学家来提供破解普遍怀疑论的方案,他们是:笛卡尔、普特南、摩尔以及维特根斯坦。

1、笛卡尔

我知道我不是缸中之脑,因为上帝不会欺骗我。

2、普特南

我知道我不是缸中之脑,因为“我是缸中之脑”这句话是自我否定的。

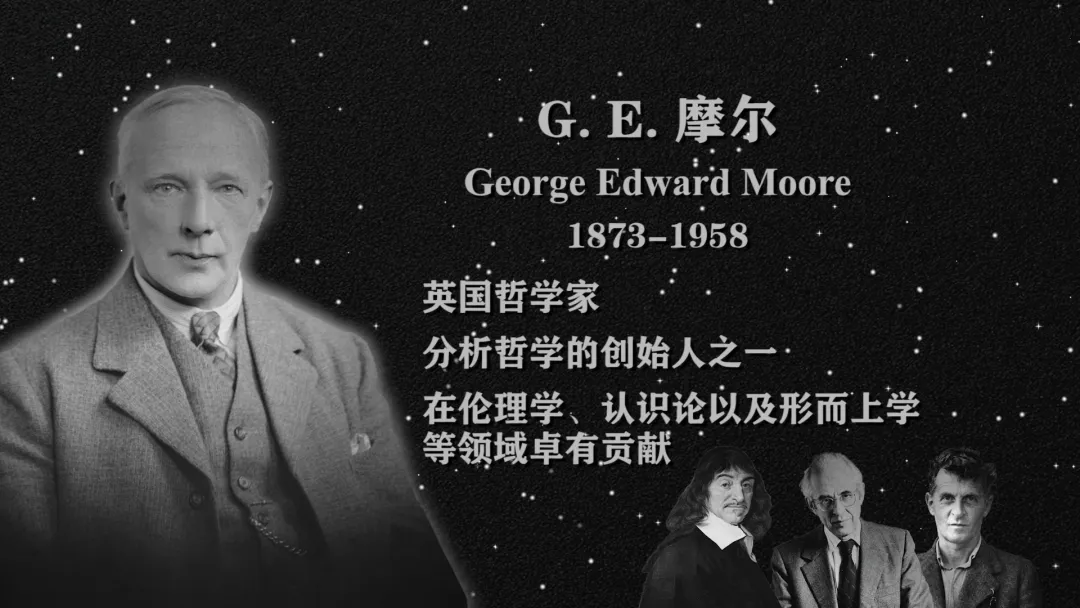

3、摩尔

我知道我不是缸中之脑,因为我知道我有两只手。

4、维特根斯坦

我知道我不是缸中之脑,因为“我不是缸中之脑”是信念系统的基础。

笛卡尔

上帝存在,且对我是善意的,不会让我受到幻觉的愚弄。

我的哲学的初衷,就是为了建立知识的确定性。

为了建立知识的确定性,我需要找到那个知识的最可靠、最不可怀疑的基础,那么怎么找到呢?我的方案是,我自己首先就要做一个怀疑主义者,自己先把能怀疑的都怀疑掉,然后再看看,经过普遍怀疑之后,那些剩下的不可怀疑的东西,那才是真正可靠的东西。

首先我需要怀疑感性经验,因为这可能是在做梦。不仅如此,像物理学、天文学、医学这样的科学知识也应被怀疑掉,因为这些科学知识的对象,也就是外部世界,很可能是不存在的!因为我很可能是被一个邪恶的精灵给控制住了,这个邪恶的精灵竭尽全力地要欺骗我,外部世界的天空、大地、颜色、形状都只是他为了诱骗我的判断而设计出来的幻觉,实际情况很可能是我没有手,没有眼睛,没有血肉,没有感官,我只是在虚假地相信我有这些东西。

在经过了这么彻底地怀疑以后,我发现,唯一不能怀疑的就是这个怀疑本身,因为如果我怀疑我在怀疑,这还是说明我在怀疑呀!因此怀疑本身是不可怀疑的。那么怀疑就是思考,我怀疑就是我在思考,所以,我可以没有身体,但是我不可能没有思维,所以,我思考,因此我必然存在,所以,我思故我在!

经过普遍怀疑以后,存在这么一个思考着的心灵,是不可怀疑的、真正可靠的东西。这就是形而上学第一原理。

但是,有了“我思故我在”这形而上学第一原理,问题并没有被完全解决,因为“我”这个心灵实体,除了怀疑和思考之外,并不能推出外部世界存在,这个思考着的“我”除了怀疑什么都没有,因而这个“我”是不完满的,但是,凭什么这个“我”能感受到自己是不完满的呢?那肯定是有一个完满的概念作为对照,而“我”之所以能感知到有完满的概念,肯定不是“我”自己空想出来的,结果不能大于原因,一个不完满的我是不可能凭空构想出一个完满的存在的,那肯定是一个完满的存在者把这个观念置入“我”的心中的。那么这个完满的存在就是上帝。

所以,上帝存在。这就是形而上学第二原理。

既然上帝是完满的,那这样一个完满的存在者肯定不会是一个骗子,他肯定不会欺骗我,因此,只要我的心灵能够清楚明白地直观感知到的观念,都是上帝置入的,而这些观念肯定是真实的。在这些直观的观念中,就包含这样一些观念,比如我能清楚明白地感知到我身体的存在,清楚明白地感知到外部世界的存在,因此,外部世界是真实存在的。

所以,外部世界存在。这就是形而上学第三原理。

这样,我们就可以从我思故我在的形而上学第一原理出发,推导出上帝存在这个第二原理,然后因为上帝的存在,也就保障了外部世界的真实存在。

普特南

如果我是缸中之脑,那么“我是缸中之脑”这句话是错的。

缸中之脑的最初版本来自于笛卡尔,也就是他刚刚提到的那个“邪恶的精灵”,不过现代版本,也就是把大脑泡在缸里面,并且连上计算机,这个现代版本则是来自于我。同笛卡尔一样,我提出缸中之脑也不是为了主张一种怀疑主义,而是说,我把一种最极端的怀疑论提出来,然后我能反驳掉它。

我的思路和笛卡尔不一样,我认为没有必要搬出上帝,因为光是从“我是缸中之脑”这句话本身就能知道,我不是缸中之脑。

我们来举个例子,假设我们地球的宇航员把树的图片落在外星了,恰巧被一个外星人看见。当外星人看到这幅图片时,他心里浮现的图像,和我们看到这幅图片时心里浮现的图像,是完全相同的。但是这幅图像表示什么,对于我们和外星人,却是不同的——我们心里的图像表示地球上的生长着的树,因为我们说“树”这个词的时候,指的就是现实中的树,而外星人心里的图像则什么都不表示,因为他们的星球上没有树,因此他就没法有意义地说出“树”这个词。

好,现在我们把这个例子变换一下,我们把这个外星人换成一个缸中之脑,当我们说“树”时,指的是现实世界中的树;而当缸中之脑中的那个家伙说“树”的时候,却什么东西都不指,因为在缸中之脑的世界里根本没有树,只有看起来像树的幻觉。

好,现在我们把这个例子再变换一下,现在不说“树”这个词了,说“缸中之脑”这个词。当我们说“我是缸中之脑”的时候,我们指的就是现实中的缸中之脑,就是一个盛满营养液的缸里面放着一颗连着电线的脑子;但是,当那个缸中之脑中的那个家伙说“我是缸中之脑”的时候,却什么东西都不指,因为当缸中之脑中的那个家伙想要思考缸中之脑时,他思考的并不是缸中之脑,而只是看起来像缸中之脑的幻觉。

所以,当我有意义地说出了“我是缸中之脑”这句话,这就说明实际上我不是缸中之脑了。

缸中之脑式的怀疑论是自我否定的(self-refuting),也就是有逻辑矛盾,会自己打败自己——当我说“我是缸中之脑”的时候,如果我真的是缸中之脑,那么我说的“缸中之脑”并不指真的缸中之脑,所以我说的“我是缸中之脑”是错的。“我是缸中之脑”是错的,就意味着我不是缸中之脑。

简而言之,从“我是缸中之脑”可以推出“我不是缸中之脑”。这表明,我不可能是缸中之脑。

证明完毕。

摩尔

我有两只手,而手是大脑之外的事物。

做哲学研究,有时候我们需要捍卫常识。常识告诉我们,身体和外部世界是真实存在的,这就够了,而不是像怀疑论者那样想当然地去怀疑我们是缸中之脑。

前面的几位的论证真是太绕了,我提供一个简单的、基于常识的论证。

我伸出我的双手,那,这是一只手,这是另一只手。而手不是我大脑中的事物,这不就证明,有外部世界的事物存在么?既然我已经知道外部事物存在了,那我肯定知道我不是缸中之脑啊!

证明完毕。

大家可能会觉得,这个论证是不是过于简单了?破解怀疑论真有这么容易吗?但是我坚持认为这是一个很好的论证,因为一个好论证需要满足三个条件:第一,它的前提和结论是不一样的;第二,结论是能从前提中推出来的;最后,前提是我们确信的东西。

这个论证完美地符合这三个标准:第一,我从双手存在的前提,证明我不是缸中之脑的结论,前提和结论不一样;第二,结论的确是从前提中推出来的,完全符合逻辑;最后,我们很确定地知道双手存在。所以说,这是一个很好的论证!

其实,我想表达的意思是,有些事情它就是常识,而常识性的东西是不证自明的,就像我们知道我们有手一样,这事儿是我们能够确信的,是不需要证明的。

维特根斯坦

“我不是缸中之脑”是我们最确定的底层信念,我没有理由怀疑它。

我跟前面三位的观点都不一样。他们都是在试图证明我们不是缸中之脑,但我觉得这件事根本就不需要证明。

其实要证明一个命题是非常简单的,因为任何命题都可以从其他命题中推导出来。但问题在于,前提是否比结论更有确定性?如果不是的话,那么这个证明就没有什么意义。

我说我们不需要证明我们不是缸中之脑,就是因为对我们来说它是最确定的事情之一,找不到更加确定的前提来证明它了。

我不是缸中之脑这件事是确定的,因为它是我们信念系统的基础之一。我们有很多信念,比如柠檬汁是酸的,玫瑰花是红的,珠穆朗玛峰是高的。这些信念实际上都依赖于一个前提,那就是“我不是缸中之脑”。所以说,在我们所有的信念之中,“我不是缸中之脑”是最确定不过的了。

让我打个比方吧。当我们打开或者关上一扇门的时候,整个门都在运动,但唯独门轴是不动的。门轴和门的其他部位处于一个微妙的关系之中。一方面,当门进行旋转的时候,是门轴在固定着这扇门;另一方面,门的其他部分反过来决定了门轴的地位,使之难以活动。我们的信念系统也是类似的——其中有一些信念是比较容易活动的,但是也有一些信念像门轴一样不容易改变。这些门轴一样的信念支撑着整个信念系统,而信念系统的其他部分反过来决定了这些门轴一样的信念是难以改变的。要我说,“我不是缸中之脑”就是一个像门轴一样的信念,是我们信念系统中最确定、最难以变动的部分之一。

当然,别误会,我并不是说“我不是缸中之脑”是什么不证自明的绝对真理。原则上,任何信念都是可以变动的,包括那些最确定的信念。但这些底层的信念,不是认识的对象,而是实践的对象。只要我们生活着,我们就会默认接受这些底层的信念。这些底层的信念是我们从事认知活动的基础,但它们本身不属于认知活动,我们不能反过来拿底层的信念放到认知领域里面要求它们需要受到认知的检验。

我知道,对于上面的说法,有人会感到不满意。他们会说,你觉得不能给“我不是缸中之脑”这样的基础信念提供证明,那不是说明我们的基础信念乃至整个信念系统都是没有根基的吗?这并没有成功地反驳怀疑论啊!

我承认,我们的信念系统并没有某些人所设想的那种坚实根基。但是,这并不意味着我们应该怀疑基础信念。当我们遇到怀疑论的威胁时,往往急于给自己的信念寻找理由。但是,难道怀疑就不需要理由吗?假如有人怀疑拿破仑这个人在历史中的存在,那他就应该给出理由,拿出证据,而不是仅仅设想一个拿破仑不存在的虚构场景。同样,如果有人想怀疑我们是缸中之脑,那他就应该说说我们有什么理由做这样的怀疑。然而,当我检视生活的时候,我发现所有的证据都支持我们不是缸中之脑,没有什么证据是反对它的。所以,我想不出有什么理由去做这样不合理的怀疑。

会议总结

感谢各位哲学家的发言!本次研讨会摘要如下:

笛卡尔:我知道我不是缸中之脑,因为上帝不会欺骗我。上帝存在,且对我是善意的,不会让我受到幻觉的愚弄。

普特南:我知道我不是缸中之脑,如果我是缸中之脑,那么“我是缸中之脑”这句话是错的。

摩尔:我知道我不是缸中之脑,因为我知道我有两只手。而手是大脑之外的事物。

维特根斯坦:我知道我不是缸中之脑,因为“我不是缸中之脑”是我们最确定的底层信念,我没有理由怀疑它。

对上述言论,如果想要进一步了解详情的话,可以参考:

◆笛卡尔 著,《第一哲学沉思集》,庞景仁译,商务印书馆,1986年。

◆普特南 著,《理性、真理与历史》,童世骏、李光程译,上海译文出版社,2005年。

◆Moore, G. E., “Proof of an External World,” extracted from pp. 147–70 in Thomas Baldwin (ed.), G. E. Moore: Selected Writings (London & New York: Routledge, 1993).

◆维特根斯坦 著,《论确实性》,张金言译,广西师范大学出版社,2002年。

投票

注:投票敬请前往 大问题Dialectic 公众号 原文下进行。

转载请注明:好奇网 » 大问题:如何确认自己不是缸中之脑?