导语

意识,作为我们主观体验的核心,仍然是科学最深奥的谜题之一。随着人工智能的迅速发展,理解意识已不仅是哲学讨论,而成为紧迫的科学与伦理议题。这篇10月30日由认知神经科学家 Anil K. Seth、Axel Cleeremans 与 Liad Mudrik 联合发表在 Frontiers in Science 的综述文章,系统回顾了意识科学的最新研究进展与未来方向——涵盖理论模型、实验方法、对抗性合作以及现象体验的重新定义。文章指出,意识研究正处于关键转折点:当我们真正理解意识之时,或将重新定义“成为人”的意义。

Anil Seth等丨作者

十三维丨译者

赵思怡丨审校

论文题目:Consciousness science: where are we,where are we going,and what if we get there?

论文链接:https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2025.1546279/full

发表时间:2025年10月30日

论文来源:Frontiers in Science

关键点

● 理解意识是21世纪科学最重大的挑战之一,并且由于人工智能和其他技术的进步而变得紧迫。

● 意识研究正逐渐从经验性地识别意识的“神经相关物”,过渡到包含各种可通过经验测试的理论。

● 未来的突破很可能源于以下几个方面:日益重视可检验理论的发展;对抗性和跨学科的合作;大规模、持续性的、多实验室的研究努力;新的研究方法(例如计算神经现象学、追踪感知内容的新方法以及因果干预),以及自然主义实验设计(如使用扩展现实或可穿戴脑成像等技术)。

● 意识研究可能会受益于对意识体验的现象学、体验性方面的更强关注。

● “解决意识问题”——即使是部分解决,也将对科学、医学、动物福利、法律和技术发展产生深远影响,重塑我们看待自己的方式以及我们与AI和自然世界的关系。

● 一个关键进展将是开发出一种意识测试,它能让我们确定或作出知情判断,关于哪些系统/生物体——例如婴儿、患者、胎儿、动物、类器官 (organoids)、异种机器人 (xenobots) 和AI——具备意识。

一、引言

理解意识是21世纪最重大、并可能对社会产生最深远影响的科学挑战之一。这一挑战反映了多方面因素,包括:(i) 在描述意识体验如何与大脑和身体中的物理过程相关联时涉及的许多哲学难题;(ii) 为那些本质上似乎是主观和私密的现象获取客观、可靠和完整的数据所面临的经验挑战;(iii) 开发一种足够精确的意识理论所面临的概念/理论挑战,该理论不仅要能解释经验数据和临床案例,还必须足够全面,以涵盖意识的所有功能和现象学特性;以及 (iv) 开发有效的意识测试,用于确定给定生物体或系统是否具有意识所面临的认识论和方法论挑战。理解意识的潜在影响源于它可能对科学、技术、医学、法律和社会其他关键方面产生的诸多相互关联的启示。从存在意义上讲,对意识的完整科学解释可能会深刻改变我们对人类在宇宙中位置的理解。

因此,意识已成为不同学科密切关注的对象。虽然身心关系是一个古老的哲学难题,但在近几十年中,伴随这些形而上学观念而来的是一系列经验性实证,神经科学和心理学的发展试图发现并解释意识体验与神经活动之间的联系。然而,引人注目的是,其核心问题在20世纪之交就已用科学术语进行了阐述:那个时期的某些文章读起来几乎就像是今天写的一样。例如在1902年,Minot 在《科学》(Science) 杂志上发表了一篇题为“意识问题的生物学方面” [1]的文中写到:

“……希望能让你们相信,将意识作为一个严格的生物学问题来研究的时机已经到来[1]。”

但直到八十八年后,克里克 (Crick) 和 科赫 (Koch) 才呼吁重新探索“意识的神经相关物” (neural correlates of consciousnes[2,3]),部分原因是新型脑成像方法的日益普及,这些方法可以将大脑的生物活动与主观体验联系起来。这一经验性研究计划与理论发展以及与哲学的更深入互动一同持续快速推进。但如今,人们也感觉到该领域已达到一种不安的停滞状态。例如,最近一项采用高度包容性方法的综述[4]确定了超过200种解释意识的不同方法(目前已达350种——译者注),它们在形而上学假设和解释策略上表现出惊人的多样性。在这样的背景下,研究人员之间可能存在各说各话,而非相互对话的危险。在经验上,Yaron 等人[5] 的研究表明,现有的关于意识理论的实验研究大多旨在支持这些理论,而不是试图证伪或比较它们,这反映了一种阻碍进步的证实性姿态 (confirmatory posture)。这具体表现在:最终挑战理论的实验百分比较低(15%),而支持理论的实验百分比较高;以及在设计先验上用于测试各种理论预测的实验百分比较低(35%中只有7%的实验在同一实验中测试了不止一种理论)。

除了意识研究必须解决的真实且高度复杂的科学挑战外,社会学因素也可能导致了当前的僵局感:没人喜欢改变自己的想法 [6]!新兴的合作框架,尤其是对抗性合作 (adversarial collaborations)——可能有助于缓解这种担忧,至少在某种程度上是这样。但还有其他因素:意识研究可能没有充分解决“为什么有意识会‘感觉’像什么”(feels like) 这一问题,以及意识现象学 (conscious phenomenology) 在我们的心智乃至生物生命中所扮演的角色 [7-9]。

本文将采用时间顺序结构,从过去到现在,再到未来。首先,我们澄清术语并做出一些必要的概念区分。然后,我们简要回顾迄今为止在阐明意识的神经和理论基础方面取得的成就。接下来,我们思考这个领域的未来,概述一些有前景的方向、方法、技术和应用,并倡导重新关注意识的现象学和体验性方面。最后,我们想象一个我们已经“解决意识问题”的时代,并探讨这种理解对科学和社会的有哪些关键影响。

二、有关意识的三个区分

意识是一个广泛的结构——一个“混杂概念” (mongrel concept) [10]——不同的人用它来表示不同的事物。在本文中,我们强调要注意三个区分。

第一个区分是意识水平 (level) 概念与意识内容 (contents) 概念之间的区分。在第一种意义上,意识是与整个生物体或系统相关的属性:一个人要么是有意识的(例如,在正常的清醒状态下),要么是没有意识的(例如,在深度无梦睡眠或昏迷中)。关于我们应将意识水平视为意识的程度,还是应将其最好地表征为一系列维度 (dimensions) [11] 或“全局状态” (global states) [12],目前正进行着一场激烈的辩论。在第二种意义上,意识总是关于“某些事情”的意识 :我们的主观体验总是“有内容的” (contentful)——它总是关于某些事的,这是哲学家称之为意向性 (intentionality) 的属性 [3,13]。在这里,对于这些术语也存在一些争论,例如,是否存在完全没有内容的意识全局状态 [14],以及意识水平或全局状态和内容是否完全可分离 [11,15]。

第二个区分是知觉意识 (perceptual awareness) 和自我意识 (self-awareness) 之间的区分(请注意,在本文中,我们交替使用“意识” (consciousness) 和“觉知” (awareness) 这两个术语)。知觉意识仅仅指这样一个事实:当我们有知觉意识时,我们对外部世界和身处其中的身体有一种质的体验 (qualitative experience)(当然,有些感知体验可能完全是虚构的,例如在做梦、生动想象或产生幻觉时)。重要的是,仅仅对感觉信息敏感并不足以被视为具有知觉意识:食肉植物捕蝇草和你手机上的摄像头都对它们的环境敏感,但我们几乎没有理由认为它们中的任何一个具有感知体验。因此,仅仅敏感并不足以构成知觉意识,因为它不一定“感觉” (feel like) 像什么。这种体验特征 正是使相应的感觉成为一种有意识的感觉 (conscious sensation) 的原因 [16]。

另一方面,我们认为自我意识是指“作为一个自我” (being a self) 的体验。这些体验可以有很多种,从情绪 (mood) 和情感 (emotion) 的低水平体验 [17],到作为我们体验的主体 (subject of our experiences) 的高水平体验,后者可能由某种关于我们自己和我们心理状态的内在(元认知 (metacognitive))模型支持 [18-20]。这种高水平的反思性自我意识 (reflective self-awareness) 与“我” (I) 以及随时间推移的个体认同感 (sense of personal identity) 相关联 [21]。

自我意识和知觉意识之间的区分并不清晰。一些“作为一个自我”的体验方面似乎不涉及反思性自我意识,例如情感、情绪、身体拥有感 (body ownership)、能动性 (agency) 以及拥有第一人称视角 (first-person perspective) 的体验 [22,23]。其中一些方面可能具有感知特征。例如,情感体验可能依赖于内感受 (interoception) [24-26]。此外,一些观点,如下文所述的高阶理论 (higher-order theories),认为某种形式的元认知可能在所有知觉意识实例中都扮演着构成性角色 (constitutive role),而不仅仅是在自我意识中 [18,27,28]。

人类通常同时拥有知觉意识和自我意识,但这可能并非在所有时间或对所有物种都成立。在人类中,反思性自我意识可能在特定的意识状态下缺失,例如沉浸 或心流 [29],或者在最小现象体验 (minimal phenomenal experience) 状态下 [14]。其他物种可能完全缺乏这种反思能力。例如,很少有人会怀疑狗有感知体验以及各种非反思性的自我相关体验——尽管这一点存在争议,因为我们目前缺乏直接测试其他物种意识的方法 [参见 [30-32] 最近试图解决这个问题的尝试]。尽管如此,没有令人信服的证据表明狗具有上述定义意义上的反思性自我意识。抛开这些争论不谈,迄今为止,意识研究主要集中在(尽管有例外 [26,33,34])试图解释知觉意识,将其作为理解意识其他方面的第一步,尽管这是众所周知的困难一步。这种侧重很可能源于知觉意识在实验中通常更容易被操控。

第三个区分是意识的现象学即体验性方面 (phenomenological aspects) 与其功能 (functions) 之间的对比。这场讨论在很大程度上是由布洛克 (Block) [35] 颇具影响力但又备受争议 [36,37] 的区分所塑造的,即现象意识 (phenomenal consciousness) 和取用意识 (access consciousness,或通达/访问意识。本文对access会视不同语境使用不同翻译)——通俗地说,就是意识感觉像什么 (what consciousness feels like) 和它做什么 (what it does)。取用意识与意识所使能的各种功能相关联,例如全局可用性、口头报告 (verbal report)、推理和执行控制。另一方面,现象意识指的是有意识心理状态的感受质性 (felt qualities):一杯尼格罗尼鸡尾酒苦与甜的复杂混合,国际克莱因蓝的独特色调,待办事项列表引发的焦虑。所有这些有意识的心理状态都具有现象特征(使用哲学术语,通常称为“感受质” (qualia)):对我们来说,处于这些状态中的每一种都有“某种感觉” (something it is like)。相比之下,神经网络 Alpha Go [38] 战胜韩国世界围棋冠军李世石时,它“没有任何感觉”(是哈萨比斯和 DeepMind 团队喝了香槟)。尽管 GPT-5 使用了诱人的语言,但我们认为它在进行对话时也“没有任何感觉” [39,40]。

正如在意识科学中,相比于自我意识,研究知觉意识的受重视程度更高一样,相比于意识的现象学方面,研究其功能方面也受到了更多重视。这同样可能是由于与现象学方面相比,与意识通达相关的功能特性在经验上更容易研究 [41-43]。关于意识的神经基础,我们更专注于寻找区分有意识处理和无意识处理刺激的机制,而不是解释两种意识体验之间的差异,当然也有例外 [44-48]。此外,关于意识的功能,我们更倾向于记录我们在没有意识的情况下能做什么,而不是因为有意识才能做什么 [49-52]。人工智能的飞速发展进一步强调了在没有意识的情况下出现复杂行为的可能性,在AI中,复杂的功能可以在没有任何伴随现象学的情况下执行,至少据我们所知是这样。

三、迄今我们取得了哪些成就?

在澄清了术语之后,我们简要回顾一下意识研究的现状。鉴于解释意识所代表的巨大挑战,人们很容易低估已经取得的重大进展。这种进展在过去30年左右尤为明显,但实际上它可以追溯到更早的时期,其亮点包括关于裂脑 (split-brain) 患者、神经系统疾病患者的开创性工作、脑刺激研究、非人灵长类动物研究等工作 [53-55]。

一些基本事实现已广为接受。在人类和其他哺乳动物中,丘脑-皮层系统 (thalamocortical system) 与意识密切相关,而小脑(尽管拥有更多的神经元)则不然。皮层的不同区域与意识内容的不同方面相关联,无论是不同的感知模态 [56]、意志 (volition) 或能动性 (agency) 的体验 [34]、情感 [57],还是“自我” (self) 感的其他方面 [58]。研究人员已经在人类中识别出了无数候选的意识标记 (signatures of consciousness),重点关注全局神经模式 (例如,神经元复杂性 (neuronal complexity) [59]、非线性皮层点火 (non-linear cortical ignitions) [60]、神经活动模式的稳定性 [61])、特定的意识电生理标记 (例如,知觉意识负波 (perceptual awareness negativity) [62])、alpha抑制 (alpha suppression) [63]、晚期伽马爆发 (late gamma bursts) [64];以及相关的大脑区域,例如“后部热区” (posterior hot zone) [65] 或额顶叶区 (frontoparietal areas) [66],以及可能对意识有贡献和调节作用的皮层下结构和脑干唤醒系统 (brainstem arousal systems) [67-70]。对于其中一些区域,特别是脑干唤醒系统,关于它们是代表了意识的必要使能条件 (necessary enabling conditions),还是构成了意识的物质基础 (material basis of consciousness),目前还存在争论 [67,69]。

与此同时,一些先前流行的假设现在已被经验排除。例如,基于大量证据 [71,72],意识与40Hz伽马波段振荡唯一相关的观点已经失宠。并且,人们日益认识到,为了解释这些发现,需要仔细排除各种混淆因素,包括与意识体验的使能条件、记忆和报告等感知后过程 (post-perceptual processes) 相关的因素,以及意识通常(但非总是)与更强的信号强度和执行能力 (performance capacity) 相关的担忧 [73-76]。在这方面,像盲视 (blindsight) 这样的现象——在这些现象中,意识可以与执行能力部分分离——尤其引人入胜 [[77-79],请参见 [80,81] 的评述。

作为对这些经验发现的补充,近年来已经发展出许多意识理论。这些理论在目标和范围、在学术界获得的支持程度以及经验支持水平上差异很大 [5,12,82-84]。通过精选的这些理论,我们可以一窥迄今为止在意识科学研究中取得的进展。

全局工作空间理论

一个著名的理论,称为“全局工作空间理论” (Global Workspace Theory,GWT),起源于计算机科学中的“黑板”架构。这种架构包含许多专门的处理单元,它们从一个共同的集中式资源——“工作空间”——共享和接收信息。GWT的第一个版本 [85] 是一个认知理论,它假设意识依赖于全局可用性 (global availability):就像黑板架构一样,认知系统由一组专门的模块组成,这些模块能够自动地、无意识地处理它们的输入,但它们都连接到一个全局工作空间,该工作空间可以在整个系统内广播信息,并使其内容可供广泛的专门认知过程(如注意、评估、记忆和口头报告)使用 [86]。因此,GWT的核心主张是,工作空间内信息的广泛可访问性和广播构成了有意识的内容(相对于无意识)。自20世纪90年代以来,GWT已发展成为一种称为全局神经工作空间理论 (Global neuronal workspace theory,GNWT)的神经理论,其中,超过阈值的神经信号会“点火” (ignition) 跨越多个皮层区域分布的全局工作空间内的循环互动 ——这就是“广播” (broadcast) 的过程 [64,87]。重要的是,GWT是一种所谓的一阶理论 (first-order theory):一个心理状态是否具有意识,仅取决于该心理状态及其神经基础的属性,而不取决于某个以某种方式与该心理状态相关的其他过程。因此,与高阶理论(HOTs,见下文)的假设相反,GWT不假定意识依赖于某种高阶表征或索引。

GWT主要是一种关于意识通达 (conscious access) 的理论 [88],专注于心理状态如何获得意识的通达,以及它们因此而累积的功能效用 (functional utility)。这主要体现在支持灵活的、依赖于内容的行为,包括传递主观口头报告的能力 (参见 [89] 中关于意识的现象学方面以及该理论如何解释它的讨论,以及参见 [90] 中 Dehaene 的部分)。GWT清晰的神经生理学预测(集中在非线性“点火”和额顶叶区域的参与)已经获得了大量支持性的实验证据 [64]。例如,刺激后约250-300毫秒的活动分歧被认为与“点火”相关 [91],而皮层区域间长距离信息共享的测量被认为与“广播”相关 [92]。然而,GWT面临的一个主要挑战是明确界定究竟什么才算作“全局工作空间” [12]:它是否取决于信息利用系统 (consuming systems) 的性质、广播的类型,还是其他因素?

高阶理论

第二个著名的意识理论是罗森塔尔(Rosenthal) [93] 的高阶思维理论 (higher-order thought theory),该理论提出,当一个人有一个关于自己处于该心理状态的高阶思维时,这个心理状态才是一个有意识的心理状态。这一核心思想现已通过不同方式得到了阐述,形成了一个高阶理论 (Higher-Order Theories,HOTs) 家族。与一阶理论不同,高阶理论都声称,当心理状态成为特定类型“高阶”心理状态的目标时,它们才是有意识的 [18,93-95]。一阶状态和高阶状态之间的关系性质在不同的HOTs中有所不同,但它们都共享一个基本概念,即对于一个一阶心理状态X要成为有意识的,必须存在一个高阶状态X’,它以某种方式监控或元表征 X。以有意识地看到一把红色椅子的体验为例。根据HOTs,红色的“一阶表征”(可实例化为视觉皮层中的一组神经活动模式)本身并不足以产生有意识的体验。相反,需要有额外的“高阶”状态来指向或元表征该一阶表征,它才会被体验为红色。至关重要的是,这样的高阶状态本身无需是有意识的(即我们不需要意识到一个内容为“我现在正看到红色”的心理状态)。相反,正是它们的存在使目标内容变得有意识。HOTs抓住了这样一个直观上合理的观念:一个心理状态,只要我“觉知到” (aware of) 自己处于那个心理状态,它就是一个有意识的心理状态。这为有意识和无意识的心理状态提供了一个同样直观的区分:当我“知道” (know about) 某种情况时,我就意识到了它;否则,我就是无意识的。

许多HOTs将相关元表征的神经基础定位于人脑的前部区域,重点是前额叶皮层 (prefrontal cortex) [96]。未来的“神经HOTs” (neural HOTs) 可能会在大脑状态与一阶和高阶状态之间的理论区分之间发展出更丰富的映射 [97]。因此,这些理论得到了暗示这些区域参与意识的证据的支持,但同时也会被那些表明前部区域并非意识所必需的证据所削弱。正因如此,它们推动了旨在探究意识的神经相关物的研究,并着眼于这个问题 [98]。尤其值得注意的是那些试图控制参与者在知觉任务中表现水平的实验:这类研究(包括在“盲视”参与者中进行的研究)已经表明,当匹配了表现水平的条件时,有意识和无意识知觉之间的差异存在于前部皮层区域 [75,99],并且使用经颅磁刺激 (TMS) 或多变量神经反馈 (multivariate neurofeedback) 干扰前额叶功能会影响知觉的主观方面(例如信心),而不会改变表现 [100,101]。将知觉元认知能力与前额叶前部功能联系起来的研究也提供了有趣、尽管是间接的支持性证据[102,103]。从额叶区域解码意识内容 的演示中也可以获得额外的支持 [104]。

然而,HOTs目前尚未完全阐明介导一阶状态与高阶状态实现的实际神经机制:一个大脑状态究竟是如何“指向”另一个大脑状态的?以及是什么动机促使它选择指向或重新表征哪个一阶状态?另一个挑战是,它们专注于意识的内容,而对意识的水平提供的解释较少。这些规范上的不足反映了HOTs相对有限的经验表述,尽管与其他理论相比 [5],它们有相当大的哲学支持 [105]。该理论的这些方面目前正在发展中 [45],一个正在进行的对抗性合作 (ETHOS¹) 专门旨在比较四种HOT变体的经验预测(参加 https://www.arc-ethos.org.)。

整合信息理论

“整合信息理论” (Integrated Information Theory,IIT) 提供了迥然不同的视角,该理论由朱利奥·托诺尼 (Giulio Tononi) 及其同事自20世纪90年代以来发展而来 [44,106,107]。IIT不问大脑中的什么产生了意识,而是在五个公理中描述识别了它认为是必不可少的意识体验特征,然后追问意识的物理基质 (physical substrate) 必须具备哪些属性才能呈现这些特征。IIT的一个惊人主张是,任何拥有这些属性的物理基质都将展现出某种程度的意识 [108]。两个最具说明性的本质特征和公理,不出意外地是信息 (information) 和整合 (integration)。根据IIT,每一种意识体验必然既是信息丰富的 (informative)(因为它排除了许多其他可能的体验,即每种体验都是它本来的样子,而非其他样子),又是整合的 (integrated)(每种体验都是一个统一的场景)。IIT引入了一个数学量度——Φ,广义上讲,它衡量了一个物理系统在多大程度上蕴含了不可化约的整合信息最大值 (irreducible maxima of integrated information),并因此据该理论提供了对意识的完整度量。不同版本的IIT引入了不同种类的Φ,最新的是 IIT 4.0 [107],但所有版本都将意识与物理系统底层的“因果结构” (cause-effect structure) 相关联,而不仅仅是与该物理系统所支持的动力学(例如神经活动)相关联。IIT可以说是我们讨论的最雄心勃勃的理论,因为它既涉及意识的水平又涉及内容,提出了意识的充分基础 (sufficient basis for consciousness),并明确阐述了意识的现象学方面,例如空间性 (spatiality) [109] 和时间性 (temporality) [110]。

IIT受到了批评,理由是对于除了非常简单的系统之外的任何事物,Φ 的测量都是具有挑战性的,甚至是不可行的。其他一些“弱”版本的IIT (weak versions of IIT) 已被提出,在这些版本中Φ更容易测量,但这是以放弃Φ与意识之间存在同一性关系 (identity relationship) 的主张为代价的 [111]。另一条批评路线是,完整IIT提出的公理不满足作为不证自明 (self-evidently true) 的标准哲学准则 [112]。诸如此类的担忧引发了激烈的辩论,讨论IIT的核心主张是否是经验可检验的,以及我们应该从一个意识的科学理论中期待什么 [40,113,114]。

对IIT最常被引用的实验支持,来自于在不同意识全局状态下检验整合信息Φ的经验上可用的代理指标的证据。在一系列经典研究中 [115,116],Massimini及其同事开发了一种意识测量方法,称为“扰动复杂性指数” (Perturbation Complexity Index,PCI),它量化了大脑对皮层刺激反应的复杂性。最常见的是,该方法使用TMS向皮层注入短暂的能量脉冲,用脑电图测量反应,并使用信息论中量化信号中模式多样性的 Lempel-Ziv 复杂度,这一指标来量化反应的复杂性。高PCI值可以说对应于底层动力学中的高水平整合和信息。然而,必须强调的是,PCI虽然受到IIT的启发并基于IIT,但它并不是 Φ 的测量或近似²,并且不同意识水平间的PCI差异也可能受到无意识过程在这些水平上如何运作的差异的影响。PCI的结果虽然引人入胜,但不能被视为直接支持IIT依赖于Φ定义的那些独特性方面,并且它们也与其他理论(特别是GWT)兼容或相支持。尽管如此,PCI方法在重要的实际场景中显示出了令人兴奋的前景,例如在严重脑损伤后检测无反应患者的残留意识 [59]。

在神经相关物方面,IIT理论家声称,足以产生有意识知觉的大脑活动局限于后部区域如后部皮层“热区”。这一主张基于的论点是,这些区域的神经连接性非常适合产生高水平的不可约减的整合信息,而不是HOTs和GWT所青睐的前部区域 [117]。

² 代理指标 (Proxies) 不同于近似值 (approximations)。它们用于代表那些无法直接测量或获取的量。例如,来自冰芯的二氧化碳水平可作为历史全球温度的代理指标。相比之下,近似值是接近并趋向于渐近目标量的值,但可能更容易或可能被测量。例如,如果相对论效应很小,根据牛顿定律计算的速度就是实际速度的良好近似。某物被用作代理指标并不意味着它可以被用作或被解释为近似值。

预测循环处理理论

我们在这里提到的最后一个理论,并不是,或者至少主要不是一个意识理论,而是一个关于大脑功能——感知、认知和行动的通用理论,从中可以推导出并测试大脑过程与意识各个方面之间更具体的联系 [118]。根据“预测处理” (Predictive Processing,PP) 理论,大脑通过更新其对感觉信号成因的预测,或通过执行行动来带来被预测或期望的感觉输入(后一过程被称为“主动推理” (active inference)) [119-121],从而持续地最小化感觉“预测误差” (prediction error) 信号。这种持续的预测误差最小化过程提供了一种机制,通过这种机制,可以将知觉视为贝叶斯推理或“最佳猜测”[122] 的过程,以及作为生理变量预测性调节手段的观点得以实现 [123,124]。在其最雄心勃勃、包罗万象的版本,即“自由能原理” (free energy principle) 中,预测误差最小化的机制源于适用于所有在面对外部扰动时仍能随时间保持其组织性的物理系统、其关于控制和调节的基本约束 [125,126]。

有几种不同的意识理论属于PP的范畴([23,127,128]。它们通常共享这样的主张:意识体验的内容产生于自上而下 (top-down)的预测,而不是来自对自下而上 (bottom-up)感觉信号的“读取” (read out)。通俗地说,知觉体验的内容是由大脑对其感觉器官成因的“最佳猜测” 决定的,或者更通俗地说,是一种“受控的幻觉” (controlled hallucination),其中大脑的预测受到来自世界和身体的感觉信号的约束 [23]。

在PP范畴下,有一个特别有影响力的理论值得一提:循环处理理论 (Recurrent Processing Theory,RPT),也称为“局部循环” (local recurrency) 或“再入” (re-entry) 理论,它将意识与大脑中的自上而下(循环)信号联系起来,但并不直接诉诸PP的贝叶斯方面 [129,130]。相反,RPT使用神经生理学证据来支持这样一种观点:局部的循环(例如,在视觉皮层中)足以使现象体验发生,而自下而上的前馈活动,无论它到达大脑多深的层次,都不足以产生有意识的知觉 [36]。RPT对局部循环的关注通常被用来将该理论与涉及广泛广播(GWT)或高阶过程(HOT)的其他理论进行对比 [90],但随着理论变得更加精确,RPT的某些方面也可能在其他理论中浮现 [83]。例如,GWT核心的“点火”过程可能涉及局部循环。尽管如此,RPT与这些其他理论之间的一个关键区别仍然是:RPT允许在没有认知通达 (cognitive access) 的情况下存在现象体验 [36]。

PP的核心承诺并没有直接指明意识发生的必要或充分基础,也没有指明如何区分有意识和无意识的处理。RPT在这里是一个例外,它在给定了正确的使能背景条件下,提出了充分条件。相反,PP对于意识理论的价值可能主要在于为发展和测试大脑过程与意识体验(包括功能和经验方面)属性之间的系统性或解释性相关提供了资源 [118]。PP的解释倾向于关注意识内容而非意识水平 [131,132];它们既论及就自上而下预测的性质而言意识的现象学方面,也论及功能方面,并且比这里讨论的其他理论更直接地探讨了自我 (selfhood) 和具身性 (embodiment) 的方面[40,133]。值得注意的是,上述理论的变体可以在PP的框架内表达,因此可以有例如GWT和HOT的“PP版本” (PP versions) [95,134]。

PP作为一种意识科学理论是否成功,将取决于两个方面:一是有证据表明预测误差最小化确实是大脑的核心操作;二是它是否有能力在预测处理的要素与意识体验的各个方面之间建立具有解释力和预测力的联系。虽然有大量证据将自上而下的信号与有意识的知觉联系起来 [135,136],但关于显性的感觉预测误差信号扮演PP所提议角色的证据仍然好坏参半 [137],至少与经过充分研究的多巴胺能奖赏预测误差信号相比是这样 [138]。此外,虽然大量证据表明参与者的预期可以塑造有意识的知觉 [139],但在将PP的计算实体 (computational entities) 与特定形式的意识进行因果联系方面,仍有许多工作要做。对一些人来说,这是该理论的一个缺点:它可能过于笼统,因此信息量不足以解释意识。相反,自上而下原则的更具体表述,例如RPT,则被批评为过于狭隘,例如,仅专注于视觉处理,未能解释这如何与其他模态相关联,以及意识信息是如何跨模态整合的。

对众多意识理论中几个理论的简短巡礼 (最近的全面综述见 [4] ) 突出表明,在意识科学中,不仅对答案缺乏共识,而且在方法和相关问题上也缺乏共识。这并不意味着没有进展。相反,在过去二十年中,我们目睹了一个富有启发性的转变,即从在相对缺乏理论、因而解释力贫乏的方式下简单地寻找NCCs,转向了一个拥有丰富多样的、具有不同程度实验支持的理论景观。意识理论研究 (Consciousness Theories Studies,ConTraSt) (https://contrastdb.tau.ac.il) 数据库研究最近量化了与上述四种意识理论相关的研究程度上的差异,并展示了研究结果如何倾向于与所支持理论的预测保持一致 (见图1和 [5] )。理论之间也存在一些惊人的共性与差异。例如,循环处理作为GWT、IIT、PP以及某些版本HOT和其他理论中的一个关键原则而出现。这种统一的原则可能指向一个意识的“最小统一模型” (minimal unifying model),至少在生物系统中是这样 [140]。

四、我们将走向何方?

到目前为止,我们已经考察了当前意识研究的一些主要方向。正如我们的概述所阐明的,该领域所特有的方法和理论的绝对多样性,引发了关于它如何才能最好地取得进展的问题。在本节中,我们思考了在这场持续探索中(也有人认为这可能是无止境的 [141])最值得遵循的方向。50年后我们领域的状况将会怎样?我们的继任者是会满意地回顾在“解决意识问题”方面取得的进展,还是会觉得研究一直在原地打转,没有更接近答案?

考虑到预言是留给傻瓜的,我们将在此不做预测。但我们注意到,科学史上充斥着未兑现的科学承诺,它们曾许诺解开一个又一个谜团,比如实现冷聚变 [142]、治愈癌症 [143]、实现室温超导,或者完全模拟人脑 [144]。另一方面,科学的成就常常超越人类的预测:50年前,一台电脑有朝一日会击败人类国际象棋冠军 [145]、流利地交谈 [146] 或能够创作艺术 [147],这在当时看来可能是不可思议的。铭记于心,意识科学的未来会是什么样子?在以下各节中,我们勾勒出在未来十年中最有可能塑造该领域的新生趋势:向理论驱动的研究 (theory-driven research) 转变、合作与跨学科工作的必要性、新方法的采用以及对应用的重视。我们希望诸如此类的发展可能有助于该领域超越我们早先提到的当前“不安的停滞状态”。

从相关物到可检验理论

第一个重大转变是从“寻找NCCs”过渡到日益关注理论驱动的经验研究 [12,82-84]。前者在很大程度上一直由一种数据驱动、自下而上的方法主导,例如,通过操控意识,以期识别有意识感知和无意识感知的刺激之间的神经差异;而后者则由源自特定意识理论的经验预测驱动。总的来说,议程似乎正在逐渐转向提供超越描述的解释 (参见 [9] 的批判性综述)。这似乎是朝着正确方向迈出的一步,尽管还需要做更多的工作,才有可能将这简单的一步转变为重大的飞跃。

首先,必须彻底审查理论,以识别其核心构念 (core constructs) [148] 以及具有高解释力的可检验预测。大多数理论都包含一些有些模糊——通常近乎隐喻的主张和概念,而这些主张和概念随后被以有时过于简单化的方式转化为神经术语,例如,辩论意识是由大脑的前部还是后部所支持 [149,150]。需要进一步的阐明和形式化,以使理论能够被充分检验。解决此类问题将开辟另一条研究策略,专注于“寻找意识的计算相关物” (computational correlates of consciousness) [151]——即识别哪些计算差异 (computational differences) 最能表征有意识和无意识信息处理之间的区别。这反过来又需要更高的精确度。例如,信息被“全局广播” [152] 是什么意思?接收的神经元如何理解该信息?同样地,一个高阶大脑状态究竟是如何指向一阶大脑状态的 [96]?或者,某一特定意识状态的展开的因果结构 [107] 在神经术语中是如何物理实现的?只有当预测被充分具体化时,我们才能使用清晰的测量标准 [153,154] 来评估它们的解释力。

第二,理论的被解释项 (explananda,解释目标)应被更好地定义,特别是考虑到有声称说它们可能不是在解释相同事物,以及它们至少在某种程度上被不同类型的经验数据所支持 [5,82]。我们相信,通过更多地关注意识的现象学、体验性方面——例如,通过研究感质空间 (quality spaces) [45,48,155] 或通过追求计算现象学 (computational phenomenology) [14,156-158]——可能会在这里产生实质性的红利,它能使被解释项更加精确,从而使理论之间的区别更加清晰。

第三,正如Seth和 Bayne [12] 所论证的,当前的理论不仅应变得更精确(如通过使用计算建模)和更可检验(如通过开发新的测量方法),还应变得更全面。也就是说,理论应能逐步解释意识的更多不同方面,一个好的理论应尽可能多地解释意识的各个方面 [82]。另一种可能互补的策略是专注于解释意识的最小的、普遍存在的特征 [140]——也许反映了一种“最小现象体验” (MPE) [159]。

由理论驱动的预测所鼓励的另一个重点转变,是同时关注因果证据和相关性证据。因果预测通常为理论提供更严格的检验,因此也能提供更多信息量的证据。在 INTREPID (https://arc-intrepid.com/about/)(当前一批对抗性合作项目之一)中可以找到一个基于理论的因果预测的例子。在那里,团队正在小鼠中使用光遗传学 (optogenetics) 来对比视觉皮层中仅仅是不活跃的神经元与被光遗传学失活的神经元对视觉知觉的影响,以检验一个源自IIT的预测。在理论检验的背景之外,一些人已经使用光遗传学来检验有意识知觉对皮层-皮层 和皮层-丘脑连接性的依赖关系 [157]。

最后,为了让我们能够锁定有前景的理论,并减少我们对那些不太有用理论的信任度,该领域应专注于通过那些被先验地设计用于检验其预测的实验来评估这些理论。这些实验中至少应有一部分能同时探究多种理论,以便在它们之间制造有意义的对比。这就引出了我们建议的下一个行动。

从孤立到合作

直到最近,意识的研究主要还是由世界各地、大多是独立的数十个实验室进行的。每位学者都使用自己的工具、想法和理论方法来解决这个问题,并独自或与一小群人一起进行研究。然而,其他领域已经告诉我们,重大问题通常无法由个人或小团体解决,通过合作科学 (collaborative science) 可能能更好地解决这些问题([160-162]。应用于我们的领域,合作方法可以在多个层面上使用。

选择研究问题

定义值得追求的关键问题,可以由整个学术界 [163] 或由涉及多位研究人员和学者的联合过程来承担。我们已经提到的一种此类合作形式是对抗性合作,由 Kahneman [6] 所倡导。在这里,持不同理论的对手们共同设计实验来检验他们的方法,相互推动对方朝着更好的理论和实验定义去阐明他们的主张。

由邓普顿世界慈善基金会 (Templeton World Charity Foundation,TWCF) 发起的一项近期计划采用了这种方法,试图通过鼓励理论领袖们相互接触并设计可能在竞争理论之间做出裁决的实验,来加速意识研究。一系列这样的对抗性合作目前正在进行中,由 Cogitate 联盟 (Cogitate Consortium) 开创(图2[117])。时间会告诉我们这些合作是否能让我们在理论之间做出裁决。有趣的是,也许也并不令人意外,Cogitate 联盟的首批结果并未与所讨论理论(即IIT和GWT)的任何一个预测完全一致。该联盟以及未来可能的对抗性合作所面临的一个挑战是,商定的实验并未直接测试任一理论的核心方面,这个问题反过来又可能是由于每个理论做出了不同的假设并具有不同的被解释项所致。然而,这些实验为这些理论的神经科学预测提供了有意义的测试,未能证实其中一些预测,有望引导理论进行自我修正,并使学术界对每种理论分配的信任度发生转变 [164]。

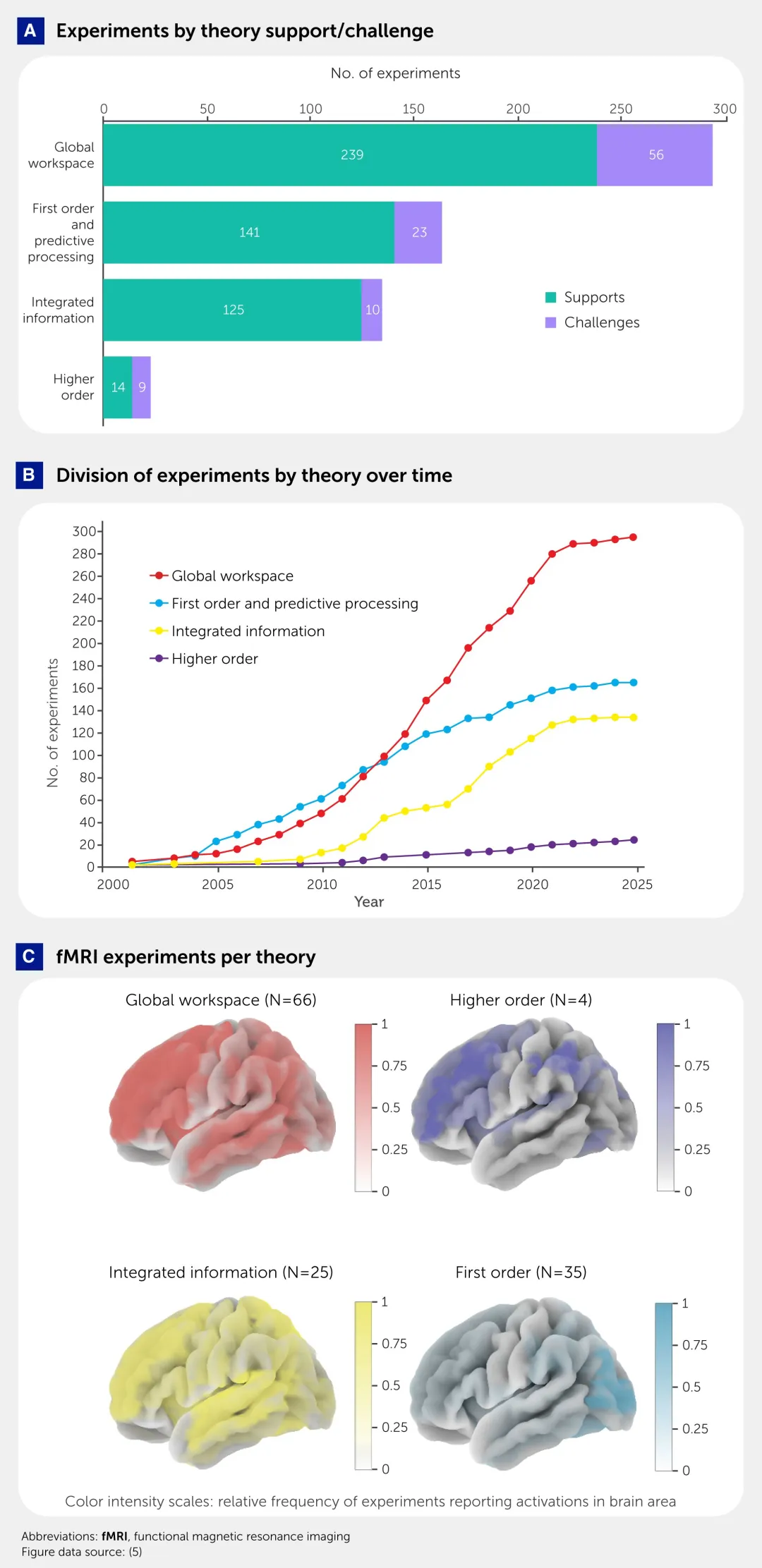

图1:ConTraSt 数据库研究的结果 [5]。 ConTraSt 数据库的更新结果,现包括截至2025年中期发表的511项实验,这些实验根据四种著名的意识理论来解释其发现:全局工作空间理论 (GWT)、高阶理论 (HOT)、整合信息理论 (IIT) 和循环处理理论 (RPT)。值得注意的是,数据库中目前没有关于预测处理理论 (PPT) 的论文。这主要是因为该数据库基于 Yaron 等人 [5] 所做的工作,其中未包括PPT,并且尚未上传引用该理论的新条目。(A) 实验按理论的分布。条形图中的绿色部分代表被解释为支持理论的实验数量,紫色部分代表被解释为挑战理论的实验数量。(B) 随时间变化的影响:支持这些理论的实验的累积分布。(C) 支持每种理论的实验的功能磁共振成像 (fMRI) 发现。这里使用了与 Yaron 等人 [5] 相同的约定:对于每次激活,颜色强度表示报告该大脑区域有激活的实验的相对频率。虽然叠加所有发现表明大部分皮层都与意识有关,但按理论进行的分解呈现了四种不同的图景,每种图景都与所支持理论的预测相符。这进一步说明了该领域大多数作者——无论有意还是无意——所持的证实性姿态。图注缩写:fMRI,功能磁共振成像 (functional magnetic resonance imaging)。图数据来源:[5]。

图1:ConTraSt 数据库研究的结果 [5]。 ConTraSt 数据库的更新结果,现包括截至2025年中期发表的511项实验,这些实验根据四种著名的意识理论来解释其发现:全局工作空间理论 (GWT)、高阶理论 (HOT)、整合信息理论 (IIT) 和循环处理理论 (RPT)。值得注意的是,数据库中目前没有关于预测处理理论 (PPT) 的论文。这主要是因为该数据库基于 Yaron 等人 [5] 所做的工作,其中未包括PPT,并且尚未上传引用该理论的新条目。(A) 实验按理论的分布。条形图中的绿色部分代表被解释为支持理论的实验数量,紫色部分代表被解释为挑战理论的实验数量。(B) 随时间变化的影响:支持这些理论的实验的累积分布。(C) 支持每种理论的实验的功能磁共振成像 (fMRI) 发现。这里使用了与 Yaron 等人 [5] 相同的约定:对于每次激活,颜色强度表示报告该大脑区域有激活的实验的相对频率。虽然叠加所有发现表明大部分皮层都与意识有关,但按理论进行的分解呈现了四种不同的图景,每种图景都与所支持理论的预测相符。这进一步说明了该领域大多数作者——无论有意还是无意——所持的证实性姿态。图注缩写:fMRI,功能磁共振成像 (functional magnetic resonance imaging)。图数据来源:[5]。

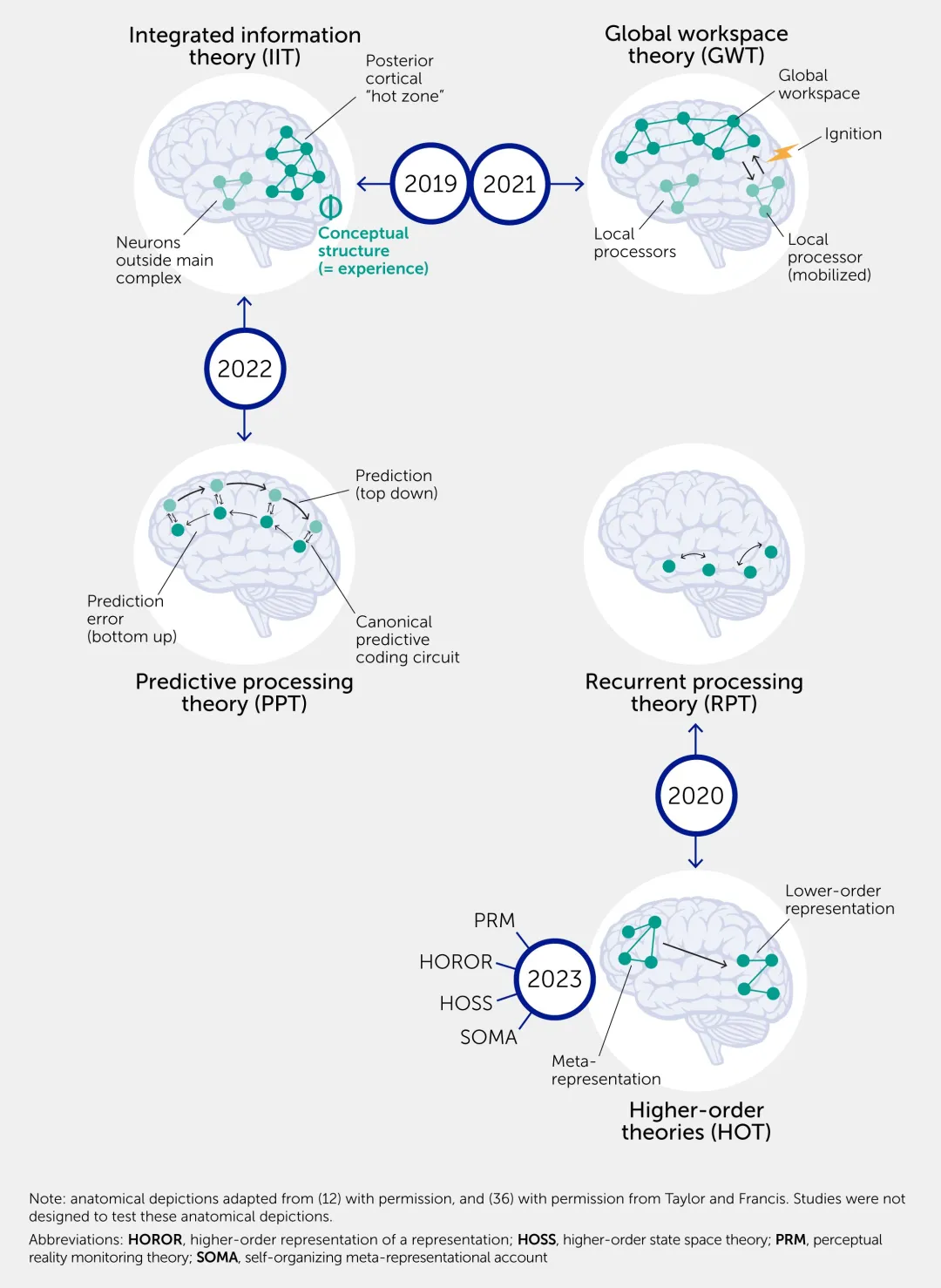

图2:由邓普顿世界慈善基金会 (Templeton World Charity Foundation) 资助的正在进行的对抗性合作的图示。 此类合作邀请理论领袖们共同构思实验,旨在证伪不同理论的核心信条。实验设计和待检验的理论预测都经过了预注册 (preregistered),实验由独立的团队执行和复制。总共将测试八种理论(见正文)。迄今为止,已启动了五项对抗性合作。Cogitate I(2019年启动)测试了信息整合理论 (IIT) 和全局神经元工作空间理论 (GWT) 的预测。数据收集已完成,首批实验结果已发表 [117]。第二项对抗性合作(2021年)正在非人类动物中比较IIT和GWT。第三项,INTREPID(2022年)正在检验IIT与预测处理理论 (PPT) 和神经表征主义 (neurorepresentationalism)。第四项合作(2020年)将意识的高阶理论 (HOT)——特别是表征的高阶表征的理论 (higher-order representation of a representation,HOROR) [94]——与一些一阶理论进行对比,特别循环处理理论 (RPT) [130] 和知觉现实监控 (perceptual reality monitoring,PRM) [75]。最后,ETHOS(2023年)旨在测试四种HOT变体:表征的高阶表征理论 (higher-order representation of a representation,HOROR)、知觉现实监控理论 (perceptual reality monitoring theory,PRM)、高阶状态空间理论 (higher-order state space theory,HOSS) [95] 和自组织元表征账户 (self-organizing metarepresentational account,SOMA) 理论[18,27]。此类庞大实证计划的成果很可能在未来十年塑造该领域,但它们是否会决定性地排除特定理论仍有待观察。 注意:解剖学描绘改编自 [12](经许可)和 [36](经 Taylor and Francis 许可)。研究并非旨在测试这些解剖学描绘。

图2:由邓普顿世界慈善基金会 (Templeton World Charity Foundation) 资助的正在进行的对抗性合作的图示。 此类合作邀请理论领袖们共同构思实验,旨在证伪不同理论的核心信条。实验设计和待检验的理论预测都经过了预注册 (preregistered),实验由独立的团队执行和复制。总共将测试八种理论(见正文)。迄今为止,已启动了五项对抗性合作。Cogitate I(2019年启动)测试了信息整合理论 (IIT) 和全局神经元工作空间理论 (GWT) 的预测。数据收集已完成,首批实验结果已发表 [117]。第二项对抗性合作(2021年)正在非人类动物中比较IIT和GWT。第三项,INTREPID(2022年)正在检验IIT与预测处理理论 (PPT) 和神经表征主义 (neurorepresentationalism)。第四项合作(2020年)将意识的高阶理论 (HOT)——特别是表征的高阶表征的理论 (higher-order representation of a representation,HOROR) [94]——与一些一阶理论进行对比,特别循环处理理论 (RPT) [130] 和知觉现实监控 (perceptual reality monitoring,PRM) [75]。最后,ETHOS(2023年)旨在测试四种HOT变体:表征的高阶表征理论 (higher-order representation of a representation,HOROR)、知觉现实监控理论 (perceptual reality monitoring theory,PRM)、高阶状态空间理论 (higher-order state space theory,HOSS) [95] 和自组织元表征账户 (self-organizing metarepresentational account,SOMA) 理论[18,27]。此类庞大实证计划的成果很可能在未来十年塑造该领域,但它们是否会决定性地排除特定理论仍有待观察。 注意:解剖学描绘改编自 [12](经许可)和 [36](经 Taylor and Francis 许可)。研究并非旨在测试这些解剖学描绘。

定义研究方法

自意识科学领域诞生以来,关于如何最好地操作化 (operationalize)、操控 (manipulate) 和测量意识一直存在争议,例如 [165-168]。毫不奇怪,这种共识实践的缺乏伴随着无数相互冲突的发现和主张,例如,关于无意识处理的范围 [169-171]。开发新的方法和协议,凭借其已证明的有效性获得广泛接受和共识,将极大地推动该领域的发展 [172],类似于例如为定义元认知研究目标而进行的合作尝试 [173]。除了在解决关于意识是什么以及应如何最好地研究它的关键问题上取得进展外,这也将允许直接比较在世界各地不同实验室获得的数据集,并有望增加在关于有意识与无意识处理的公认主张上达成一致的机会。值得注意的是,单一的共识方法本身并不足够,并且鉴于研究意识的内在复杂性,可能极难获得。相反,领域特定的标准化方法可以有效地补充当前蓬勃发展的各种实验和理论方法。一个相关的例子是最近的一项合作努力 [174],旨在定义表征无意识处理的最佳实践,例如,在每种情境下哪种意识尺度更可取,何时应进行意识测试等。

收集数据

在许多领域,人们都呼吁进行更大样本量、多实验室的研究,近年来,此类尝试比比皆是 [175-177]。这对于意识研究乃至更广泛的心理科学可能更为关键,因为在这些领域中,效应通常是微弱且短暂的 [178]。事实上,有几项此类倡议已在进行中,其中一些受益于广大公众的参与和投入。例子包括“知觉普查” (The Perception Census),这是一项关于知觉多样性的大规模公民科学研究 (https://perceptioncensus.dreamachine.world),SkuldNet COST 联盟 (http://skuldnet.org/),以及 Cogitate 联盟 [117]。

跨学科性

意识是科学已知的最复杂现象之一,理解它需要不同学科学者的合作。在许多方面,我们的领域似乎一直是跨学科性的先行者,这在“走向意识科学” (Towards a science of consciousness) 会议和意识科学研究协会 (Association for the Scientific Study of Consciousness) 的年会上早已体现。神经科学家、心理学家和哲学家之间的合作 [11,12,48,179-181];心理学家和计算神经科学家之间的合作 [182];神经科学家、哲学家和物理学家之间的合作 [183];以及精神病学家和心理学家之间的合作 [184],这些只是跨学科方法如何能推动意识领域发展的几个例子。至关重要的是,有效的跨学科性需要几十年的时间;这也许是支持自下而上的、好奇心驱动的基础研究的核心论据之一:让跨学科的联系得以形成和繁荣。

值得强调的跨学科性的一个方面是让科学哲学家(不仅仅是心灵哲学家)参与进来的好处。理解意识的挑战是如此巨大,以至于即使取得了实质性进展,围绕适当的定义、概念基础和对经验研究的约束仍然存在激烈的讨论,正如最近关于IIT的辩论所说明的那样 [40,113,114]。在这里,科学哲学可以提供一个系统的元理论,帮助学术界围绕究竟应该解释什么以及如何解释达成共识。

拥抱新方法

意识科学也可以从新实验方法的发展中极大受益,就像神经科学领域已从功能性脑成像和其他创新中受益一样。一个有前景的新方法领域是在约束更少、更自然主义 (naturalistic) 的环境中研究意识的机会。鉴于研究意识的挑战,以及历史上对我们是否有能力这样做的怀疑 [185],该领域迄今主要专注于寻找最受控制和最简化的范式及操作定义。然而,最近,研究已经开始在更像“现实世界”的环境中进行,依赖于持续发展的尖端技术 [186]。使用虚拟/增强现实 (VR/AR) [187-190] 的研究为研究意识提供了新途径,可能与可穿戴脑成像技术(如光泵磁力计 (optically pumped magnetometers) [191])相结合。这些“扩展现实” (XR) 技术的一个特别优势是,它们提供了强有力的新方法来研究那些否则难以研究的意识体验方面。例子包括通过使用化身 (avatars) 或虚拟/增强的身体部位 [192-194] 来体验具身性,社会情境对意识神经基础的影响,以及从意识中抑制现实生活物体(不仅仅是电脑屏幕图像)的能力 [195]。总的来说,诸如此类的方法使我们能够更接近于研究现实生活中发生的有意识和无意识过程,例如,当我们走在街上时——与典型的实验室实验相比,这种情况具有极其丰富的感觉信息 [196]。将新旧方法结合起来也可以大有裨益。这里的一个例子是计算神经现象学这一新兴方法,它将神经认知系统的计算模型中的新方法与来自现象学研究的相对古老的哲学和行为方法相结合,以帮助在大脑机制和意识体验之间建立更多信息量的桥梁 [151,197]。成功做到这一点的关键可能在于灵活地认识到“旧”和“新”方法如何能使彼此受益,而不是以一种非此即彼的方式对待它们,或者将它们视为受制于某些范式或解释目标。

一种有用的方法是专注于意识的现象学方面。在这里,一个有前景的方法是,通过研究高维空间中(客观的)神经相似性结构和(主观的)知觉相似性结构 之间的经验映射 (empirical mappings),来理解一种体验对一个生物体来说“是什么样子的”——它与其他可能的体验有何相似或不同 [45-48]。正如 von Uexküll [198] 以及近期的 Yong [199] 所指出的,世界对一只苍蝇来说,其外观、气味和味道与对我们来说截然不同:每种生物体都通过受不同进化约束塑造的感觉模态来感知其环境,因此产生截然不同的意识体验。最近使用颅内记录 (intracranial recordings) 的研究已将视觉体验与高维神经状态空间中的稳定点联系起来 [200-204]。这种经验研究反过来又关系到这样一个哲学主张:意识体验的质的本性 (qualitative nature) 是凭借其与其他体验的关系相似性 (relational similarity) 而产生的——即感质空间假说 [48,205,206]。然而,目前仍不清楚这些关于感觉体验之间的质的特征和关系的神经编码的提议,如何能被整合到上述回顾的意识理论中(尽管可以参见IIT的一种方法 [107])。

虽然这些新方法提供了令人兴奋的机会,但它们不应使我们对过去的教训视而不见,让我们忘记从心理学早期时代艰难学到的苦涩的教训 [207]。与意识研究尤为相关的是需求特征 (demand characteristics) 问题,它指的是实验情境的属性如何可能含蓄地影响参与者的行为和体验 [207]。如果实验条件没有针对参与者的期望进行仔细匹配,观察到的差异可能源于顺从性 (compliance) 和由暗示性 (suggestibility) 引起的体验变化的混合,而不是源于可能正在研究的任何其他潜在过程 [208,209]。更成问题的可能是实验者自己对他们研究参与者的期望 [210-212]。

对方法的关注也应注意到可靠性 (reliability) 和可复制性 (replicability) 的普遍问题,这些问题困扰着包括心理学在内的许多科学领域,在心理学领域,旨在解决这些问题的倡议已变得尤为突出。因此,无论是旧方法还是新方法,如预注册 (pre-registration)、开放数据 (open data) 和开放材料 (open materials),都应以适当的严谨性来发展,并尽可能地拥抱开放科学 (open science) 原则。这可能意味着,与通常情况相比,大多数实验将需要大样本和更多的工作,例如测量和控制需求特征。与确保该领域产出具有持久价值的研究相比,这似乎是值得付出的微小代价。

五、如果我们成功了会怎样?

本文最后一节,从将不久的冒险走向遥远的地平线:想象一下我们已经“解决意识问题”的某个时代,无论那会是何时。这种理解会带来什么后果?对意识机制的完整解释将如何改变我们理解自己的方式?有一方面似乎是清楚的——我们在方法和理论上获得的确定性越大,我们就越能将意识研究的发现转化为应用,以解决现实世界的问题。鉴于AI的加速进步、神经类脑器官 (neuronal organoids) [213,214] 的发展,以及社会对非人类动物福利以及人类生命起点和终点相关伦理问题的日益关注,将意识科学应用于解决实际问题的动力正在增加。例如,对社会可能具有特别重要性的一个潜在贡献将是开发出一种或多种意识测试,它能让人确定、或至少提供一个知情的判断,关于哪些实体——婴儿、患者、胎儿、动物、实验室培育的脑类器官、异种机器人 (xenobots)、AI——是具有意识的 ([32,215,另见“临床意义”部分)。

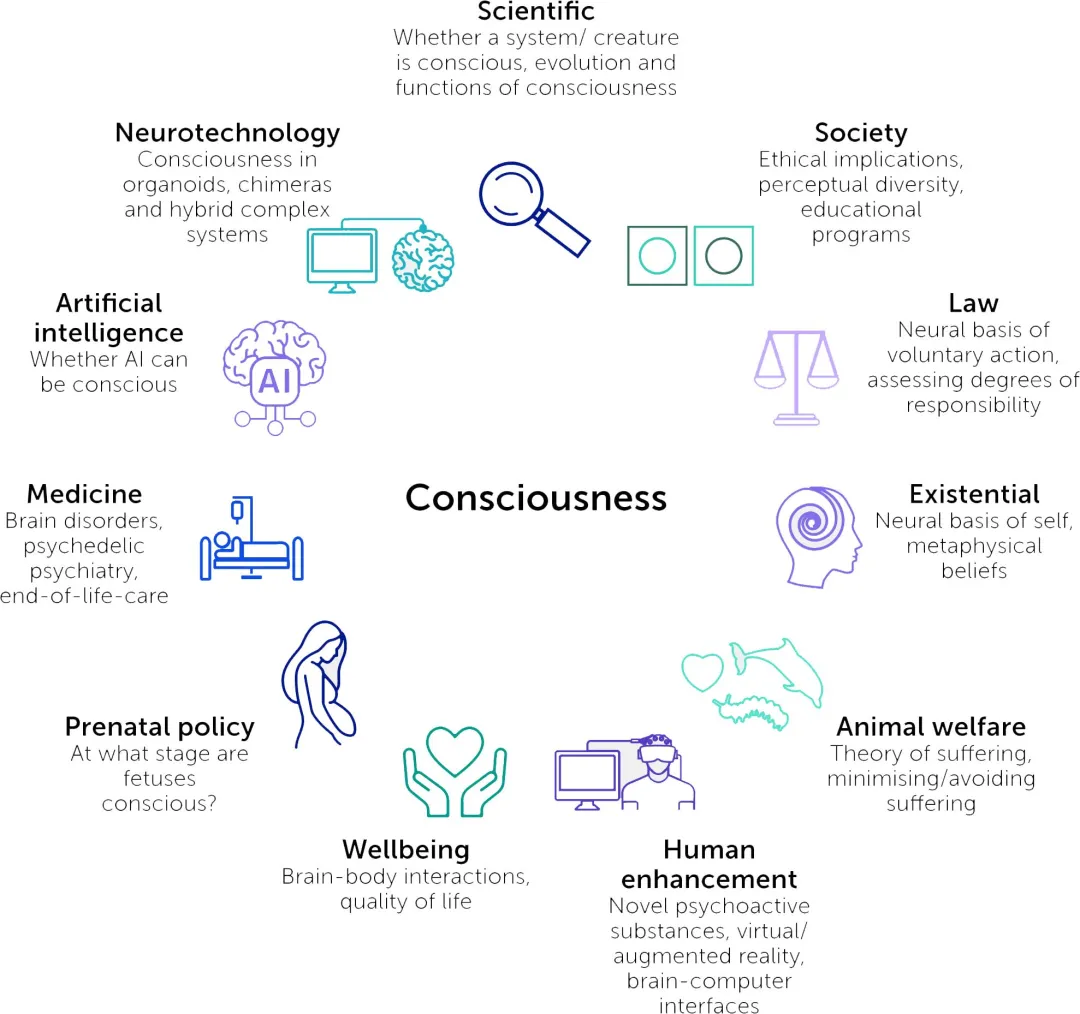

类似于呼吁考虑如果我们成功构建通用人工智能 (AGI) 可能会发生什么的号召 [216],我们在这里思考意识科学的成功在四个领域(科学、临床、伦理和社会)的潜在影响(图3)。重要的是,即使是对于部分的“解决方案”,随着我们有望逐渐接近对意识的完整科学理解,这些影响中的许多可能也已经适用。

图3:“解决意识问题”在科学、临床、伦理和社会方面的影响。

图3:“解决意识问题”在科学、临床、伦理和社会方面的影响。

相对于更广泛的神经科学和认知科学生态系统而言,意识科学在某种程度上仍然处于边缘地位 [217]。每年,成千上万的神经科学家参加在美国举行的神经科学学会年会,但他们的摘要中只有一小部分提到了意识或主观体验(例如在2023年,有92篇摘要包含“意识”,相比之下,有4297篇提到“行为” ,7237篇提到“大脑”)。相反,学术界对大脑的研究方法在很大程度上仍然是工程式的:旨在理解其组成部分如何相互作用以产生行为。这种机制的方法将在未来几十年中随着光遗传学等工具的精确度提高而继续加速,这些工具用于探测和刺激环路功能,为大脑状态和行为提供了前所未有的控制。然而,如果意识科学没有进展,我们可能会达到这样一种境地:对无论是动物还是人类大脑的理解水平与当前对AI系统的理解水平相似。我们可能至少在某种程度上理解它是如何工作的,但仍然不知道它的机制是如何,甚至是否与意识体验相联系。相比之下,意识科学的成功将为行为的生物学基础提供丰富的解释,并使我们能够精确地确定某些大脑状态在何时以及是否是有意识的,或者是否支持着意识体验。反过来,它将为神经科学提供工具,使其能够以与当前追求控制行为相同的精确度来控制意识³。

³ 正如 Metzinger所言,未来的神经技术 (neurotechnology) 或许能催生“现象技术” (phenotechnology) [22]。

通过追问意识服务于什么功能,将有助于把机制神经科学与意识科学连接起来。为什么某些心理状态是有意识的而另一些不是,如果两者都能够指导行为,这又有什么关系呢?事实上,许多关于行为控制和决策的研究在进行时并没有把意识作为一个变量来关注 [85]。感觉、奖赏、价值、效价和效用这些关键概念在不同领域中被以不同方式探讨,并且很少与意识研究联系起来 [33,69,218,219]。关于哪些更广泛的行为功能明确依赖于现象体验,辩论仍在继续。与此同时,人们重新燃起了兴趣,从进化 [220,221]、哲学 [222] 和心理学 [8] 的角度来探讨这个关键的“为什么” (why) 的问题。

临床意义

意识科学的成功将为现代医学带来一个全新的干预领域。它已经对神经系统意识障碍 (disorders of consciousness) [223] 的临床方法产生了实质性的实践影响。在过去二十年中,开创性的神经影像学工作已经允许与先前被认为处于植物人状态 (vegetative state) 的无反应患者进行交流 [224,225]。如上所述,其他方法应用了受IIT等理论启发的神经复杂性指数,来区分具有和不具有指示最低意识体验水平的神经标记的患者亚组 [116,226,227]。值得庆幸的是,这种昏迷后无反应但有意识的病例在总人口中相对罕见。相比之下,在日益老龄化的人口中,无反应的晚期痴呆症的发病率很可能大幅上升。我们对晚期痴呆症患者的主观体验是什么样的知之甚少 [228,229],但意识科学的进展将使类似的意识水平测量方法能够应用于此类患者,以指导他们的护理,并向家属提供关于他们亲人体验可能是什么样的信息。

意识科学在改善我们对心理健康状况的理解和管理方面也具有相当大的潜力。这些状况,包括抑郁症、焦虑症、精神分裂症和自闭症谱系障碍 (autism spectrum disorders),是全球疾病负担的主要驱动因素 [230]。仅在欧盟,心理健康状况的医疗保健和社会经济成本估计每年总计达6000亿欧元(相当于国内生产总值的4%以上) [231]。该领域仍有重大的未满足需求,一线药物和心理治疗干预——这些患者通常仅通过偶然机会发现,几十年来一直未变,且总体上显示的效应量 (effect sizes) 有限 [232]。一个担忧是,药物发现的努力集中在模板动物(如小鼠)中某一特定状况(如焦虑或慢性疼痛)的行为标记上,这可能无法准确代表这些状况在人类中的意识体验 [233-235]。事实上,2017年,美国国家心理健康研究所的前负责人Thomas Insel 就承认,即使是200亿美元的投资也未能“在心理健康问题上取得实质性进展[236]。

从这个角度来看,令人震惊的是,情感 (emotion) 和一般的情绪状态 (affective states) 在意识研究中相对被忽视了(尽管可以参见参考文献[25,33,209,237-241]),尤其是如果现象体验真的关乎作为有意识生物的“感觉像什么”的话。这个领域的实验医学受阻于这样一个事实:我们对于支撑着使人衰弱的主观体验变化的神经机制仍然知之甚少 [242]。另一个有趣的方法是利用无意识过程来为恐惧症 (phobias) 开发更有效的治疗方法。在一项概念验证研究 (proof-of-concept study) 中,研究人员能够解码无意识中出现的与恐惧相关的表征,并使用神经反馈来奖励它们 [243]。据报道,这反过来减少了对有意识感知的刺激的生理恐惧反应,而参与者无需经历、通常是厌恶性的有意识暴露疗法 (conscious exposure therapy)。

下一个前沿领域是通过研究人类和动物模型中的主观体验标记,在机制与心理健康新干预措施之间建立一座有效的桥梁。这种互动的双方都至关重要,因为精神病学和神经科学需要意识科学,反之亦然。心理健康障碍中的意识功能障碍可能在人类中是独特的,具有特异性的内容——例如,小鼠可能不会有意识地变得抑郁。然而,与此同时,许多支持神经控制行为的相同计算基元 (computational primitives) 在物种间是保守的,这提高了在人类中验证意识体验的生物标记并将其反向转译到心理健康状况的动物模型中的可能性 [239-241]。更广泛地说,如果我们对意识的生物学基础有了精确的理解,就有可能设计出环路层面的干预措施,例如,脑机接口 (brain-computer interfaces),它们能直接靶向、修复 (remediate) 并可能增强意识体验的各个方面。

伦理意义

非人动物的意识 (Consciousness in nonhuman animals)

对意识的考量常常与对被假定有意识的生物体的伦理和道德义务交织在一起 [244]。在古老的传统中,例如达摩系宗教 (Dharmic religions,印度宗教,如印度教、佛教、耆那教和锡克教等),对非人类动物的道德义务通常基于体验的意识方面 [245,246]。例如,对动物或系统造成的损害,只有当它导致它们有意识地处于痛苦中时,才会在伦理上成问题。今天,相应的哲学术语是“情感主义” (sentientism)——即道德地位源于现象体验能力的观念。请注意,某些版本的情感主义将这一主张限制在具有效价的体验 (valenced experience) 能力上,例如,感受某种形式的“好”或“坏”的能力,如“快乐” 或“痛苦”(关于一般性苦难 (suffering) 理论重要性的讨论,请参见 Lee [247] 和 Metzinger [248])。现在,大多数意识研究者都反对只有人类才具有意识的观念 [163],这一思想可以通过不同方式追溯到亚里士多德和笛卡尔[249]。然而,他们在有意识和无意识实体之间的分界线(或是否存在这样一条分界线)上存在分歧。例如,IIT的推论是,意识很可能是所有生物系统,甚至可能包括一些非生物复杂系统的一个广泛特征 [108]。相反,像HOT这样的全局认知理论则认为,一个元表征神经系统是意识的先决条件,而这个系统可能范围有限,仅限于那些同时也具有、包括也许是内隐的元认知能力的生物 [75,250,251]。随着理论和实验的进展不断完善我们对这些不同理论的信任度,我们将能够更好地描述我们对于哪些动物是有意识的以及它们可能拥有何种意识体验的信心 [32]。一个一致性共识的意识理论将使这条分界线具体化,这可能不仅会影响模版动物在神经科学本身中的使用 [244],还会影响社会对动物苦难的看法,以及人类将其用作食物、衣物和医疗产品来源的做法 [252-255]。

意识科学成功的伦理意义,与哪种对意识的科学解释将对应于这种成功交织在一起。“生命” (life) 的例子很有启发性。活力论者 (Vitalists) 曾认为,生物与非生物之间有一条牢固的分界线,这与某种支持生命的额外属性——“生命活力” (élan vital)——相关联。生物医学科学消解了对这种额外属性的需求,并导致“生物对非生物” (living versus non-living) 不再是道德地位的中心分界线;例如,这可以从西方医学采用脑死亡作为是否维持生命支持的道德义务的更相关标准中看出。事实上,意识本身现在在关于对人类和其他动物的道德义务的讨论中占据了更中心的位置。然而,在未来,意识科学的进步可能会开始消解或重新阐述那些基于意识的分界线,导致它们被其他一些尚未可知的考量所取代。

法律 (Law)

法律呈现了另一个广泛的社会影响领域。许多法律框架区分了“犯罪意图” (mens rea,“guilty mind”) 和“犯罪行为” (actus rea,“guilty act”) 的概念,其中“犯罪意图”框定了从事特定行为的有意识意图 (conscious intent)。有意志行为的神经科学和生物学,连同对“自由意志” (free will) 概念的更深刻哲学理解,可以被视为在破坏“有意识的意图受个体控制”这一基本观念。自20世纪60年代以来,脑损伤和疾病已经被用于法律辩护或事后免责,就像“德州塔狙击手” Charles Whitman 的案例一样,他被发现有一个巨大的脑肿瘤影响了他的杏仁核[256]。如今,“我的大脑让我这么做” (my brain made me do it) 的辩护正变得越来越流行,尽管存在固有的概念困难 [257]。随着我们阐明意志行为的神经基础 [34,258,259] 以及无意识过程对决策的影响 [260],将越来越难以辨别何时(若存在的话)应该适用道德和刑事责任 [34,261]。这些问题并不抽象。无论一个人在自由意志上的哲学立场是什么,每天都在对那些其大脑发育和运作会受到其无法控制的因素影响的人做出判决。

人工意识 (Artificial consciousness)

意识科学的成功也可能导致对机制的详细理解,这些机制原则上可以在一个人工系统中被复现 [40,262,263]。在哲学中,认为心理状态、包括有意识的状态,可以在具有不同结构或材料属性的人工系统中被“实例化” (instantiated) ,而不仅仅是“模拟” (simulated) 的立场,被称为基质独立性 (substrate independence)(或者,在更受约束的版本中,称为基质灵活性 (substrate flexibility))。基质独立性与灵活性与多重可实现性 (multiple realizability) 密切相关——即相似的心理状态可以用不同方式来实现,尽管不一定是用不同种类的材料 [264]。基质独立性/灵活性和多重可实现性又都与功能主义 (functionalism) 相关——即认为心理状态取决于一个系统的功能组织 (functional organization)(这可以包括其内部因果结构),而不是取决于其材料属性 [265]。在功能主义的范畴内,更具体的计算功能主义概念声称,计算为意识提供了充分的基础 [266],因此意识可以在非生物的信息处理设备中实现,例如部署在尖端AI系统中的那种人工神经网络 [262]。然而,即使某种版本的计算功能主义是正确的(这仍有争议 [40,267]),从感觉和运动系统的混乱现实中抽象将足以产生意识的生物信息处理,可能还是困难的(如果不是不可能的话),这将导致任何人工意识最终看起来都可能像现实的动物,而非无身地 (disembodied) 存在于软件中 [268,269]。此外,功能主义,无论是计算的还是其他的,最终可能并不成立,在这种情况下,意识可能需要其他因素,例如是“生物的” (biological) 或“活的” (alive),这一立场广义上被称为生物自然主义 (biological naturalism) [40,270]。

如果人工意识得以实现,无论是通过设计还是无意中实现的,它无疑会带来巨大的转变,使意识能够与生物生命脱钩,这反过来又将预示着重大的伦理挑战,其程度至少与讨论动物时所涉及的挑战相当。在某些方面,伦理问题甚至可能更严重,因为我们人类可能无法识别或对人工意识或其质的特征有任何相关的直觉。也可能存在大规模生产人工意识系统的可能性——也许只需点击一下鼠标——这导致了(即使概率很低)向世界引入大量新的苦难的可能性,而且其形式可能是我们无法识别的。这些观察提供了一些理由,即某些论证为什么我们不应刻意追求创造人工意识的目标 [271]。还有其他原因。有意识的人工系统可能更有可能拥有自己的利益,这与人类设计者赋予的“利益”不同。这可能会加剧确保其行为保证符合人类和更广泛的地球利益的问题:这就是在AI伦理讨论中已经很突出的“价值对齐” (value alignment) 问题。

在不久的将来,更可能的是,以机器学习形式出现的人工智能将与意识继续脱钩。这种脱钩可能是反直觉的,并影响我们所能构想的事物。例如,哲学家约翰·塞尔 (John Searle) 在2015年写道,“……我坚信意识至关重要。例如,试着想象我无意识地写这本书。” [272]。现在,随着像GPT系列这样的大型语言模型的出现,生成式AI (generative AI) 可以写出连贯而新颖的散文,我们可以想象它如何能无意识地写一本书——尽管它可能还不是一本非常好的书 [273]。在这里,一个不同的伦理问题进入了焦点。很可能,像大型语言模型这样的人工系统在模仿人类方面的能力将继续提高,导致大部分人对这类系统采取“意向立场” (intentional stance) [274],将信念、欲望和意图等心理属性归于它们,甚至可能完全感知并相信这些系统是有意识的。在这些情况下,人们会直观地假设它们是有意识的,即使科学家和工程师们提出异议 [40,275-277]。这种心智解读机制 (mindreading machinery) 的失灵有时可能是良性的,例如当孩子们相信他们最喜欢的皮克斯 (Pixar) 角色是真实的时刻 [278-280],但也并不总是如此。当人们在与看似有意识的智能体 (agents) 的关系中投入情感意义时,就会出现重大挑战,就像一个比利时男子在与一个聊天机器人互动后自杀的案例一样 [281]。

更一般地说,更强大的“伪意识” (pseudo-conscious) 人工制品的增长和社会渗透可能产生相当大的社会影响 [40,282]。如果人们相信他们正在互动的AI系统真的能感受和理解事物,他们可能更容易受到心理和行为上的操控。可能会有呼声要求围绕“AI是有意识的”这种直觉来重组我们的道德和法律体系,即使它并非如此——从而有可能将资源和道德注意力从“实际上”有意识的人类和动物身上分散开。或者,我们可能学会将AI系统当作它们是没有意识的那样来对待,尽管我们忍不住觉得它们是 (也许人工意识的幻觉将是认知上不可渗透的 (cognitively impenetrable),就像某些视觉错觉一样 [40]。即便你完全明白某件事情,也无法通过意志来改变你的感知或信念,译注)。在这种情况下,我们冒着使我们的心灵变得“粗鄙化” (brutalizing) 的风险,这是康德等人早就发现的一种危险 [283]。

贯穿上述所有议题的一个核心追问是:AI 系统是否在那些最终被证明对意识并不关键的方面(如仅凭语言能力勾起我们拟人化的偏见)反而更像人类,而在那些最终被证明对意识至关重要的方面(例如,缺乏所有已知意识个案所共有的生物学基础,或者没有实现恰当形式的功能递归/再入循环 (functional recurrency))却更不像人类?

一门在实验与理论双重指引下逐步成熟的“意识科学”,将在这些争论中发挥关键作用。

社会意义

对意识日益增长的机制理解,很可能会重塑人类看待自己及其在宇宙中位置的方式。我们预计,人类对意识的概念将被实验科学所提供的、渐进的、机制的理解所重塑。进化、遗传学和比较认知等领域已经侵蚀了神秘的人类独特性观念,转而支持基于生物机制的解释。我们设想,随着意识研究的不断成熟,这一过程将继续(当然,如果社会的某些部分感到受到威胁,反弹也是有可能的)。我们所设想的这种意识科学的“成功”形式,可能导致意识的道德和伦理含义变得更加微妙。1950年,艾伦·图灵提出,“……在20世纪末,词语“机器”的使用和大众受过教育的观点将会发生很大变化,以至于人们将能够谈论机器思维而不会预料到会被反驳” [284]。也许一个类似的过程,将很快导致我们不再被“但它是有意识的吗?” (But is it conscious?) 这个问题所困扰。

更成问题的可能是伴随控制其他动物和人类意识的能力而来的社会和伦理问题 [22],这类似于CRISPR 技术的发展如何使生物医学科学家对生命获得了前所未有的人工控制。在那里,人们关心的不是进入CRISPR-Cas9系统的RNA链或细菌是被归类为生物还是非生物。相反,首要的担忧是,人类现在有能力决定谁和什么能活,以及影响这种生命轨迹的参数(例如遗传学)(另参见 [285] 中基于生物电而非遗传学的观点)。分子生物学界在制定全球公认的标准方面发挥了领导作用,规定了哪些形式的基因组编辑是允许的,哪些是禁止的,这些标准在很大程度上得到了遵守,尽管有一些例外。与CRISPR类比,一个足够详细的、允许对主观体验进行持久、系统性操控的意识模型——例如,通过药物或脑机接口刺激 [286],也可能引发类似的担忧。在这里,同样需要围绕哪些类型的“意识编辑”是允许的,建立强有力的科学治理框架,无论是在已经存在意识的地方对其进行操控,还是从头创造 (de novo creation) 有意识的系统 [248,263]。还会有相关的伦理问题,关于哪些形式的意识在伦理上是可取的或不可取的。这些问题可能比我们想象的更早出现。类脑器官和类组装体 (assembloids) 作为神经科学模型系统的兴起,已经在理解合成意识 (synthetic consciousness) 是否可能、以及如何在实验室中被创造出来方面构成了挑战 [214,287,288]。

结论

从哥白尼到达尔文,从弗洛伊德到图灵以及现代生物学和神经科学,科学努力的历史一再将人性从宇宙的中心宝座上拉下,每一次都拓宽了我们的惊奇感而非减少,每一次都使我们更视自己为自然的一部分,而非游离于自然之外。我们完全有理由相信,对意识的更深刻理解将遵循类似的轨迹,用意义和美来丰富我们的生活,而不是耗尽它们。

但是,理解上的每一次革命都是不同的,意识也将再次不同。对意识的完整科学理解将如何渗透到我们的日常意识体验和我们对人类状况 (human condition) 的领会中?由于我们自己就是意识科学的解释目标,我们是否可能很难、甚至不可能完全领会一个成功的意识理论的解释力(即使它被发展出来)?在这种情况下,意识科学可能会持续存在一种独特的认知脱节 (cognitive disconnect),使我们的科学理解与我们的生活体验 (lived experience) 保持分离。另一种可能是,我们作为人类的体验将以目前极难预见的方式发生改变。一种可能性是,我们开始将自己视为更完全的具身存在 (fully embodied),而不是由肉体机器 (meat machines) 承载的有意识的心灵 [289]。

拉近点看,一个成熟且资金充足 [290] 的意识科学将介入许多当代的论题,也许能果断地解决它们,或者至少改变它们的性质。关于如何对待动物、成年人类患者和未出生的孩子的讨论,将在很大程度上受到关于这些生物体中意识体验程度和形式的知识的影响。未来在这些领域,当前由政治主导的话语,可能会变得像今天我们看待关于太阳性质的宗教辩论般那样古老。当然这也取决于政治态度的演变。

正如人类现在开始能够从零开始创造生命一样,我们也将能够从零开始创造有意识的心灵。这种新的“扮演上帝” (play God) 的能力将对我们产生什么影响?重要的是,我们可能能够创造特定“种类”的意识 (specific kinds of consciousness),而不仅仅是像我们生孩子时那样创造新的有意识的生物体。

最后,人们不禁会想,在科学解释了意识之后,或者在此之前,还可能出现哪些其他发现,这些发现可能在重塑人类状况方面具有同等的潜力。鉴于未知中的未知 (unknown unknowns) 普遍存在,这里的预测尤其徒劳,但一种可能性是找到地外智慧生命 (extraterrestrial intelligent life) 的证据。这样的发现可能会凸显有意识心灵的多样性、我们自身心灵的独特性,并改变我们在浩瀚宇宙中看待自己的方式。一个充满“纯粹生命” (mere life) 的宇宙与一个“充满觉知” (suffused with awareness) 的宇宙,两者之间的差异简直是天壤之别。

– End –

转载请注明:好奇网 » 意识科学的现在与未来:我们离答案更近了吗?