今天要探讨一个人类历史上最古老、最令人恐惧,但又最无法回避的终极命题——死亡。就在不久前,那个拥有“私人天体物理学家”头衔的尼尔·德格拉斯·泰森,在他的王牌节目《StarTalk》里进行了一场极为特殊的深度对话。这一次坐在他对面的不是探索星空的物理学家,而是一位置身于微观世界的诺贝尔化学奖得主——文卡特拉曼·拉玛克里希南。

他们并没有聊引力波或黑洞,而是把目光聚焦到了纳米尺度,去拆解一个核心问题:既然我们已经能够编辑基因、飞上太空,甚至试图上传意识,为什么我们依然无法摆脱死亡的宿命?在这场长达一小时的硬核访谈中,拉玛克里希南不仅从分子生物学的底层逻辑解构了衰老的本质,更提出了一个极具颠覆性的视角:死亡并不是生命系统的故障,在很大程度上,它是热力学定律和进化论为了维持生命延续所做出的最残酷、也是最精妙的妥协。

今天我们就来深度盘点这场对话,结合拉玛克里希南的新书《我们为什么会死》,看看在一位诺贝尔奖得主的眼中,衰老的物理化学机制到底是什么?人类为了追求永生究竟走了多少弯路?以及如果真的实现了永生,文明将会付出怎样惨痛的代价?

重新定义死亡:不是瞬间,而是过程

“特修斯之船”悖论,我们的身体就像这艘船一样,细胞不断死亡和更新,这是一个持续的过程,而非一个瞬间的事件。

“特修斯之船”悖论,我们的身体就像这艘船一样,细胞不断死亡和更新,这是一个持续的过程,而非一个瞬间的事件。

首先,我们需要重新定义死亡。 在传统的医学认知里,死亡往往被定义为一个瞬间的事件:心脏停止跳动或者脑干不可逆的意识丧失。但在拉玛克里希南这位结构生物学家眼中,死亡从来不是一个瞬间,而是一个漫长的、渐进的熵增过程。这就引出了一个非常反直觉的“特修斯之船”悖论:就在你听到这句话的这一秒钟里,你体内有数以百万的细胞正在死亡。这不仅不是坏事,反而是你能够活着的必要条件。

拉玛克里希南指出,从受精卵形成的那一刻起,衰老和死亡的倒计时就已经开始了。这并不是悲观主义,而是生命的物理事实。就像一块刚出炉的面包,一旦离开烤箱,陈化的过程就会不可逆转地启动。生命也是一样,从你拥有第一个细胞的那一刻起,你体内的秩序就开始不断地与宇宙的混乱趋势进行抗衡。我们习惯把孩子称为“在长大”,把老人称为“在变老”,但在分子层面,这两者本质上是一件事:你的身体一边努力维持秩序,一边被世界慢慢推向混乱。成长和衰老,只是这同一场对抗中的两个阶段。从外表看,一个人前半生像是在增加,后半生像是在减少,但从细胞的角度,这是一条连续的坡,你从出生的那一刻就开始下滑,只是前半段滑得慢,后半段滑得快。生命和死亡并不是两条平行的路,而是同一条路在不同速度下的呈现。

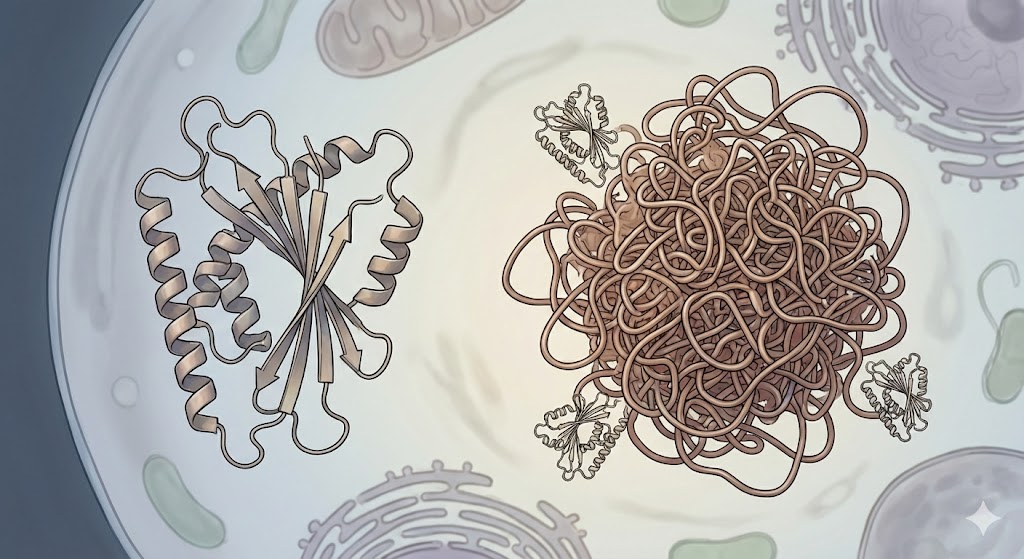

生命维持着高度有序的状态(左图),但最终无法抵挡走向无序和衰败的自然趋势(右图)

生命维持着高度有序的状态(左图),但最终无法抵挡走向无序和衰败的自然趋势(右图)

这就是科学上所说的系统为了维持自身的秩序,持续对抗着热力学第二定律。泰森作为物理学家敏锐地指出了这一点的本质——熵。生命体是一个高度有序的系统,也就是低熵系统。为了维持这种秩序,我们需要不断地从外界吸收能量(吃东西、呼吸摄取氧气),再把多余的无序以热量和废物的形式排出去。

但问题在于,没有任何一次能量转换是完美的,每一次交换都会让系统稍微变得更乱一点。拉玛克里希南解释说,我们的身体就像一台不停运转的精密机器,它把我们吃进去的能量加工成细胞可以使用的燃料,这个过程本身就不可避免地会产生损耗。这种损耗不仅仅是能量的流失,更是信息的丢失。就像一张文件被一遍又一遍地复印,复印件的复印件最终会逐渐模糊。当细胞内的信息模糊到无法辨认时,系统就再也维持不了作为一个整体的运作,这就是生命走向终点的方式。

导致衰老的三大分子层面的“灾难”

那么究竟是什么在持续导致这种信息的丢失?为什么有些人老得快,有些人老得慢? 在访谈中,拉玛克里希南将这个复杂的系统性崩塌拆解为了三个核心的分子层面的“灾难”。

左侧是完美的乐谱(健康的DNA),右侧则充满了破损(基因突变)和混乱的标记(表观遗传改变),导致细胞无法正确“演奏”生命的乐章,这是衰老的核心原因之一。

左侧是完美的乐谱(健康的DNA),右侧则充满了破损(基因突变)和混乱的标记(表观遗传改变),导致细胞无法正确“演奏”生命的乐章,这是衰老的核心原因之一。

首先是生命最底层的代码——DNA。 拉玛克里希南强调,关于衰老,我们必须区分两个概念:基因突变和表观遗传改变。他用了一个非常形象的比喻:DNA是乐谱,而表观遗传就是写在乐谱旁边、告诉演奏者该怎么演奏的那些标记。前者是内容本身,后者是读取规则。随着时间推移,我们的DNA会不断受到攻击(辐射、氧化压力、复制错误等)。虽然身体拥有强大的DNA修复机制,但这些修复并不是完美的。当损伤累积到一定程度,如果细胞不执行细胞亡的程序,就可能转向癌变。

然而拉玛克里希南指出,更普遍、更隐蔽的衰老来源不是突变,而是表观遗传漂移。随着年龄增长,DNA的序列仍然保存完整,但指导细胞如何读取这份序列的化学标记(尤其是DNA甲基化模式)开始变得混乱。这就像图书馆的书都还在,但索引系统乱了——书本身没有坏,坏的是怎么找到它、怎么读取它的方法。于是细胞开始逐渐失去身份:一个皮肤细胞可能开始启动部分肝脏细胞的基因表达,一个神经细胞可能因混乱而无法产生足够的神经递质。这种表观遗传层面的身份迷失,正是组织功能下降、代谢紊乱以及许多老年疾病的深层根源。

左侧是结构精确、功能正常的蛋白质,右侧则是随着衰老,细胞清理机制失效后堆积的错误折叠蛋白质团块,这是导致阿尔茨海默病等疾病的原因。

左侧是结构精确、功能正常的蛋白质,右侧则是随着衰老,细胞清理机制失效后堆积的错误折叠蛋白质团块,这是导致阿尔茨海默病等疾病的原因。

第二个破坏者是生命活动真正的执行者——蛋白质。 DNA只是蓝图,而蛋白质才是负责把蓝图变成现实的工人。你的肌肉为什么能收缩、神经如何传递信号、免疫系统如何识别入侵者,全都依赖不同类型的蛋白质完成。但蛋白质有一个致命弱点:它们必须折叠成极其精确的三维结构才能正常工作,只要折叠错一点点,功能就会完全失效。年轻时细胞里有大量“分子伴侣”帮助蛋白质折叠成正确形状,并及时清除折叠失败的蛋白质。但随着衰老,这套维持折叠与清理的系统效率开始下降。原本应当折叠成精密零件的蛋白质,开始变成纠缠不清的错折结构,像一团乱麻一样堆积在细胞里。这会带来什么后果?最典型的例子就是阿尔茨海默症,这种疾病的核心就是错误折叠的蛋白质不断堆积形成斑块与缠结,把神经元活活“噎死”。如果你把细胞看成一座城市,这里就更容易理解:当负责垃圾处理的系统(也就是蛋白质降解机制)效率下降,而错误蛋白质又源源不断地产生时,城市的瘫痪只是时间问题。

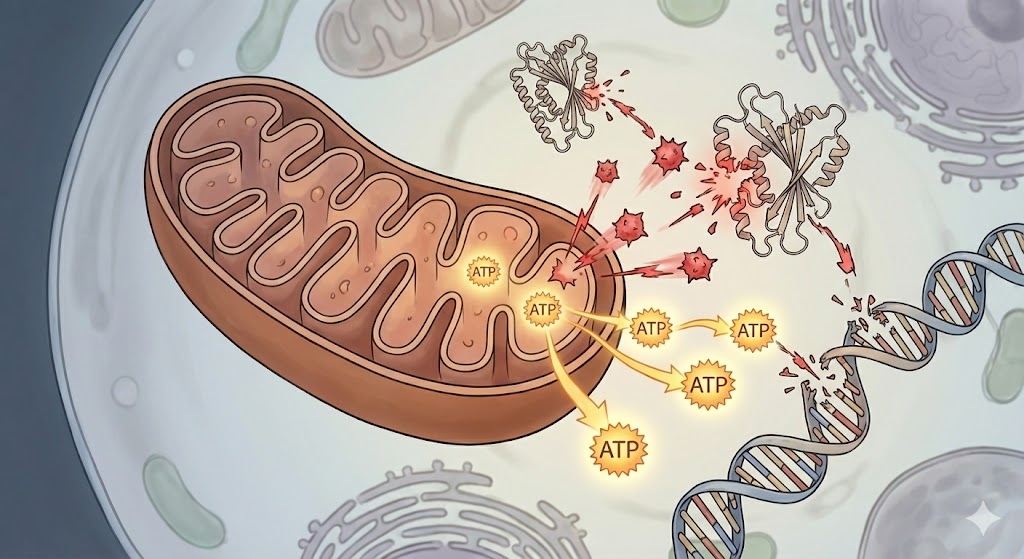

线粒体在产生细胞所需能量(ATP)的同时,也不可避免地释放出有害的自由基,这些自由基会损伤DNA和蛋白质,从而加速衰老过程。

线粒体在产生细胞所需能量(ATP)的同时,也不可避免地释放出有害的自由基,这些自由基会损伤DNA和蛋白质,从而加速衰老过程。

第三个也是最具哲学意味的破坏者——线粒体。 要理解它的作用,需要回到20亿年前的一段进化史。线粒体曾经是一种独立的细菌,后来被我们的单细胞祖先吞噬。奇妙的是它没有被消化掉,而是与宿主达成了共生关系:它负责为细胞提供能量,我们负责给它提供庇护和营养。但这种古老的合作是有代价的。线粒体在燃烧氧气产生细胞能量分子时,就像一台并不完美的发动机,会排放出一种危险的废气——自由基。你可能会问自由基是什么,有什么可怕的?它们拥有不成对的电子,因此极不稳定,会疯狂从其他分子那里抢夺电子来让自己稳定下来。结果就是它们在细胞内部四处游走,氧化损伤DNA、蛋白质、脂质膜,几乎所有维持生命的结构都会受到攻击。这形成了一条残酷的循环链:我们需要能量来维持生命,而产生能量的过程本身却在缓慢地破坏生命。就像铁在空气中一点点生锈,我们也正在被自己吸入的氧气慢慢氧化,被自己赖以生存的能量生产过程一点点烧毁。

进化的冷酷逻辑:一次性躯体理论

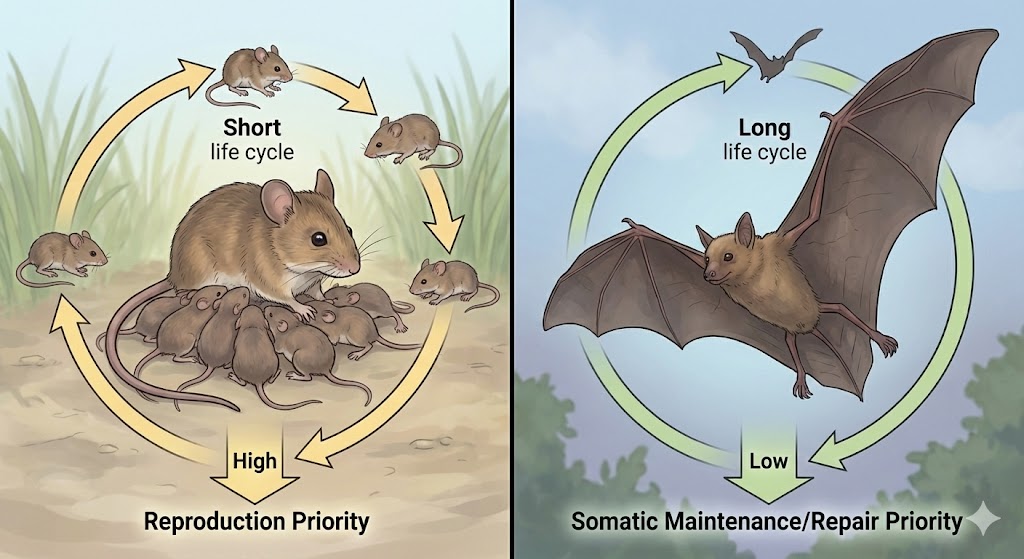

左侧的老鼠寿命短、繁殖快,将资源优先用于繁殖;右侧的蝙蝠寿命长、繁殖慢,将资源更多用于身体修复。

左侧的老鼠寿命短、繁殖快,将资源优先用于繁殖;右侧的蝙蝠寿命长、繁殖慢,将资源更多用于身体修复。

既然衰老是由这些分子层面的损伤不断累积造成的,那么问题来了:为什么进化不直接修好它?为什么不让我们拥有一套完美的修复系统,让生命永不老化? 拉玛克里希南在访谈中给出了一个非常关键的观点,也是进化生物学里最冷酷但最重要的理论之一——一次性躯体理论。他的解释非常直接:进化根本不在乎你能不能活得久,进化只在乎你能不能把基因传下去。

想象一下,你是一只生活在野外的老鼠,你的预期寿命只有两年。而且这个数字不是因为身体最多只能活两年,而是因为你可能死于寒冷、饥饿、疾病,或者被猫头鹰、狐狸给吃掉。在这种高风险环境中,如果你把大量能量用于打造能让你活100年的高级DNA修复系统,这在进化上就是一笔彻头彻尾的亏本生意。因为等这套系统发挥作用之前,你早就死了。于是自然选择给老鼠的最优策略是:把资源全部都用在成长和繁殖——尽快长大、尽快繁殖、尽早完成基因传递。至于之后的衰老,不重要。这就是为什么老鼠的寿命通常只有两三年。

反过来看那些长寿的动物,拉玛克里希南举了几个例子:蝙蝠、弓头鲸以及能活400年的格陵兰鲨。特别是蝙蝠,体型和老鼠差不多,心率也一样快,但寿命却是老鼠的十倍以上。为什么?因为蝙蝠能飞翔,让它们能够逃避绝大多数捕食者。这意味着它们并不会轻易死掉,于是“活得久”对蝙蝠来说突然变得有意义了——只要能活得久就能生更多的后代。那么进化就会选择投入更多资源去修复它们的身体,让它们保持年轻。

这个逻辑给我们人类提供了一个巨大的启示:衰老不是缺陷,而是自然选择为资源最优配置所做的妥协。我们的身体本质上被设计成一次性的,只要完成了繁殖,继续投入大量能量来修补身体,就不如重新做一个新的身体更划算。这里涉及一个更专业但极其关键的概念——拮抗多效性。意思是同一个基因在年轻时对我们有利,但在年老时会害死我们。举例来说,年轻时促进细胞快速分裂的机制能让我们从伤口中迅速恢复,但到了老年,这同一机制却会提高癌症风险。然而在进化的计算中,年轻时更强壮、更快成熟、能更早繁殖带来的繁殖收益,永远远大于你在老年多活20年的价值。换句话说,当你完成繁殖任务后,在自然选择的眼中,你就从必须维护的资产变成了可以废弃的耗材。

人类追求“逆天改命”的三条路径

既然自然规律如此冷酷,人类作为唯一能意识到自己死亡的物种,自然不甘心束手就擒。 在访谈的下半部分,拉玛克里希南和泰森探讨了目前科学界试图“逆天改命”的几条主要路径,但他对此保持着一种非常科学家的审慎,甚至是由于对某些硅谷富豪热衷的“长生不老术”进行了降维打击。

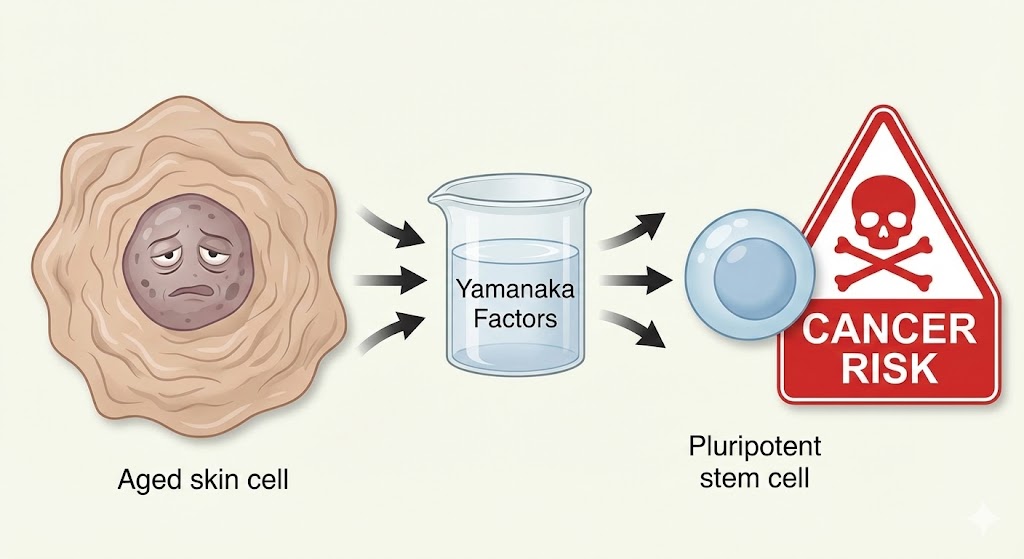

利用细胞重编程将衰老的体细胞诱导回年轻的干细胞状态。然而,这种技术伴随着极高的癌症风险。

利用细胞重编程将衰老的体细胞诱导回年轻的干细胞状态。然而,这种技术伴随着极高的癌症风险。

第一条路径是细胞重编程。 这里不得不提一位诺贝尔奖得主山中伸弥,他发现只需要向细胞内引入四个特定的转录因子,就能把一个已经分化的、成熟的皮肤细胞强行退回到多能干细胞的状态。这就像是给细胞按下了“出厂设置”键,抹去了岁月的痕迹。这项技术给再生医学带来了巨大的想象空间:如果我们能用这种方法诱导衰老的组织再生,修复受损的心脏或神经,那将是医学的奇迹。但是拉玛克里希南警告说,这离全身返老还童还差得远。因为这种重编程极其危险,它在擦除衰老标记的同时也擦除了细胞的身份。如果你在人体内随意开启这些因子,细胞会失去控制,直接变成畸胎瘤或者癌症。现在的研究方向是“部分重编程”,试图在不让细胞失去身份的前提下,稍微逆转一点点生物钟,这就像是在悬崖边跳舞,风险极高。

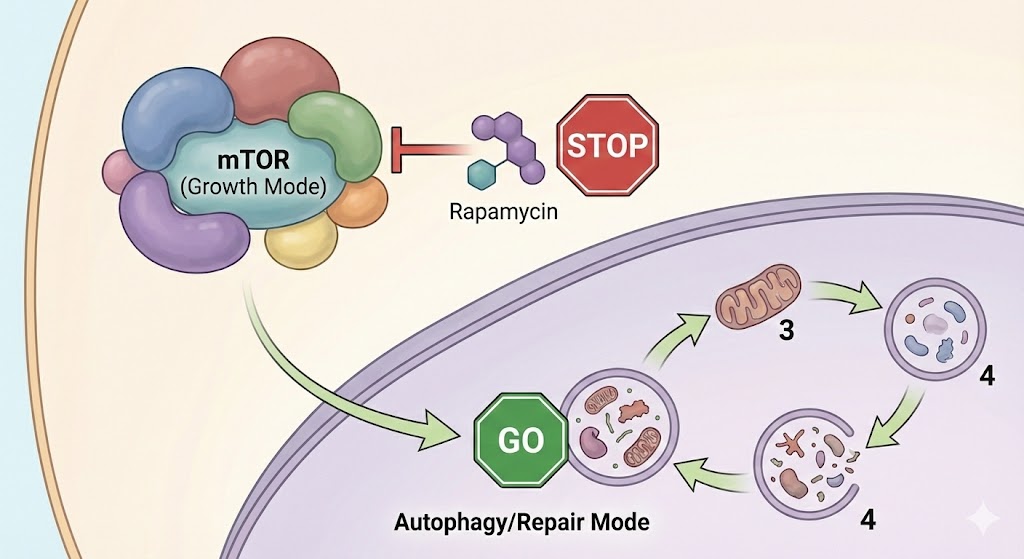

雷帕霉素——通过阻断mTOR通路,模拟饥饿状态,从而关闭细胞的“生长模式”,开启“修复模式”(自噬),清理细胞垃圾,这被认为是一种潜在的延寿方法。

雷帕霉素——通过阻断mTOR通路,模拟饥饿状态,从而关闭细胞的“生长模式”,开启“修复模式”(自噬),清理细胞垃圾,这被认为是一种潜在的延寿方法。

第二条被认为有潜力延长寿命的路径是模拟饥饿。 这可能是目前唯一在多物种中被验证有效的延寿方法。其原理是:当资源匮乏(比如饥饿)时,身体会感应到危机,从而关闭名为mTOR的生长通路,从“繁殖模式”切换到“生存模式”。在这种模式下,细胞停止分裂生长,转而全力开启修复机制,清理细胞垃圾。但是让人类一辈子挨饿是不现实的,也没人愿意过那种生活。所以科学家试图寻找一种“热量限制模拟物”。这里提到了一种传奇药物——雷帕霉素。这东西最早是在复活节岛的土壤细菌中发现的,起初它被用作抗真菌药,后来发现它是免疫抑制剂,最后竟然发现它能精准阻断mTOR通路。给小鼠喂雷帕霉素,能让它们活得更久、更健康。但拉玛克里希南非常慎重地强调:雷帕霉素本质上是免疫抑制剂,它能让你变年轻,但也可能让你抵抗不了一场普通感冒。目前如何调整剂量以获取延寿益处,同时避免免疫抑制,是科研的热点。

结果显示年老小鼠的器官(如大脑和肌肉)变得更年轻,而年轻小鼠则迅速衰老。这表明血液中存在可传染的衰老和年轻因子。

结果显示年老小鼠的器官(如大脑和肌肉)变得更年轻,而年轻小鼠则迅速衰老。这表明血液中存在可传染的衰老和年轻因子。

第三条路径听起来最像恐怖片——异体共生。 实验很简单:把一只年轻老鼠和一只年老老鼠的血管缝合在一起,让它们的血液循环相通。结果发现年老老鼠的大脑、肌肉竟然变年轻了。这听起来像是硅谷富豪们会疯狂追捧的“吸血鬼疗法”。事实上确实有公司试图将年轻人的血浆包装成一种延寿产品,一度成为科技圈最令人侧目的荒诞事件之一。但拉玛克里希南指出,这背后的机制比我们想象的要复杂。这不仅仅是因为年轻血液中有“青春因子”,更可能是因为年轻的肾脏和肝脏帮助老年机体清除了血液中的“衰老因子”。而且实验中那个年轻的老鼠因为连接了老年的血液,迅速衰老了,这说明衰老在血液中是可以传染的。目前科学家正在试图分离出血液中具体的分子,而不是简单粗暴的输血。

永生的社会代价与哲学困境

随着讨论深入,拉玛克里希南将视角从细胞拉回到整个人类文明。如果有一天我们真的突破了海夫利克极限,实现了寿命的倍增甚至接近永生,那会发生什么? 拉玛克里希南给出的答案不仅不乐观,甚至让人背脊发凉。他的观点不禁让人联想到物理学家马克思·普朗克那句振聋发聩的名言:“一个新的科学真理之所以能取得胜利,并非因为说服了反对者让他们看到了真理之光,而是因为反对者最终死去,熟悉这一真理的新一代登上了舞台。”

拉玛克里希南在对话中直言,如果人活得太久,社会就会变得不那么有活力,不那么充满生机。因为当人们变老,他们会不断积累权力、财富和影响力。如果这些长生者永远不退位,社会流动性将彻底停滞,年轻人将寸步难行。想象一下,如果牛顿还活着,如果爱因斯坦还把持着物理学界的话语权,量子力学还能顺利诞生吗?死亡在某种意义上不仅是个体的终点,更是文明更新迭代的清除机制。它强制性地清空了权力和财富的插槽,才让新的生命有机会登场。

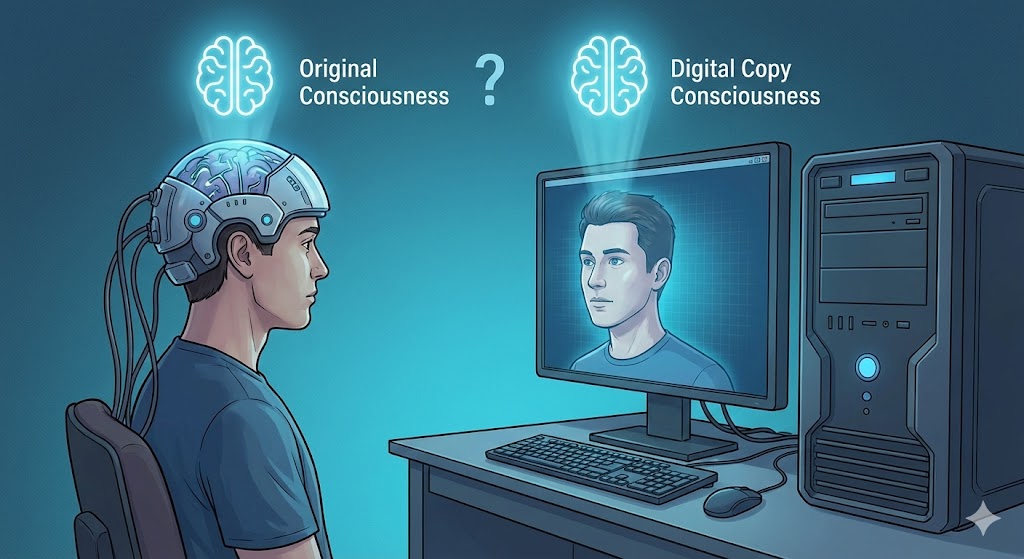

如果将一个人的意识复制到电脑中,那么原始的意识和数字副本将同时存在,它们是两个独立的主体,而非一个人的延续。

如果将一个人的意识复制到电脑中,那么原始的意识和数字副本将同时存在,它们是两个独立的主体,而非一个人的延续。

此外,还有一个关于自我的哲学困境。对于那些希望通过脑接口或意识上传实现“数字永生”的人,拉玛克里希南提出了一个经典悖论:如果你在生前把意识信息复制到一台计算机中,那么那个意识的主语到底是谁?假如你本人仍然活着,而电脑里出现了一个与你完全相同的意识副本,那显然已经不是一个人,而是两个同时存在的主体。他们共享同一段过去,但从下一秒开始就会看到不同的世界、做出不同的选择,于是成为两个完全不同的“我”。而如果复制发生在你死后,只剩下电脑里的那个意识版本,它或许拥有你的记忆、你的语言方式、你的性格模式,但它并没有继承你主观体验的连续性。你的意识流已经终止,而它只是一个根据你的信息重新生成的、新的主体。这也是为什么《超验骇客》这样的设定只能存在于科幻电影里。电影假设意识可以像文件一样被“转移”,但现实中意识无法移动,只能被复制,而复制永远不会让原本的你继续活下去。换句话说,电脑里的那个意识体更像是意识版的克隆羊多莉。多莉和供体羊拥有同样的基因,但它并不是那只羊的延续,它只是从同样的起点重新开始的一个生命体。意识复制也是同样的道理,复制体或许拥有你的全部信息,但他的主观体验是从他被启动的那一秒才开始,那不是你的下一秒,而是他的第一秒。

在节目的最后,尼尔·德格拉斯·泰森给出了一个极其动人的总结,也是一种来自宇宙尺度的生死观。 他说:正因为生命有限,每一天才拥有意义。如果人类是永生的,那么没有任何事需要今天做,反正永远都有明天。但因为我们知道自己会死,才会选择去爱、去探索、去创造,才会在有限的时光里把注意力投注在真正重要的事物上。从热力学的角度看,生命本身就是一场局部逆熵的奇迹。我们通过不断摄取能量维持短暂而精致的有序结构,但最终我们必须把这份有序归还给宇宙,重新融入更宏大的无序之中。

拉玛克里希南认为,没有任何物理定律规定人类必须在120岁死去,延长寿命在理论上不是不可能,但这是一场艰难的逆行,是向自然最深层规律发起的挑战。我们更现实的目标也许不是永生,而是延长“健康寿命”,让我们在八九十岁时依然能自由行走、谈笑、运动,然后在人生的尾声来临时平静而体面地谢幕,而不是在病床上被拖入漫长的消耗战。这不仅是一种生物学判断,更是一种作为人的尊严。

以上就是今天想和大家分享的全部内容。如果它为你打开了一点新的思路,或触发了关于生命、时间与自我的某种思考,欢迎在评论区留下你的观点。

原访谈视频链接:

https://www.youtube.com/watch?v=O35KGzkS4VA

转载请注明:好奇网 » 为什么我们一定会死?诺贝尔科学家拆穿“永生”幻想